ESTILEMA ALGORÍTMICO: VISUALIDAD Y ESTÉTICA EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA DE LA ATENCIÓN

STYLISTIC UNIT: VISUALITY AND AESTHETICS IN THE CONTEXT OF THE ATTENTION ECONOMY

Cristóbal Vallejos Fabres

Universidad Católica Silva Henríquez

Camilo Arredondo Castillo

Universidad Católica Silva Henríquez

DOI: 10.33732/ASRI.6819

.........................................

Recibido: (12 11 2024)

Aceptado: (29 05 2025)

.........................................

Cómo citar este artículo

Vallejos Fabres, C., Arredondo Castillo, C. (2025). Estilema algorítmico: visualidad y estética en el contexto de la economía de la atención. ASRI. Arte y Sociedad. Revista de investigación en Arte y Humanidades Digitales, (27), e6819. Recuperado a partir de http://doi.org/10.33732/ASRI.6819

Resumen

Este artículo explora críticamente la interrelación entre el capitalismo, la economía de la atención y la estética en el contexto algorítmico actual. Desde una perspectiva semiótica, introducimos el concepto de "estilema algorítmico", que representa una evolución del estilema tradicional y permite un análisis profundo de cómo la tecnología algorítmica no solo automatiza, sino también influye en la selección y visualización de contenido en plataformas audiovisuales como Netflix. Este concepto resalta cómo las decisiones estéticas, aunque ejercidas por humanos, están cada vez más determinadas por sistemas algorítmicos diseñados para captar y retener la atención en un entorno de consumo cultural altamente mediatizado. Adoptamos un enfoque transdisciplinario para examinar cómo estas interacciones entre humanos y máquinas generan nuevas expresiones visuales en la cultura contemporánea. Finalmente, utilizando el sistema de recomendaciones de Netflix como caso de estudio, demostramos cómo estas plataformas no solo responden a patrones de consumo, sino que también los moldean, evidenciando la naturaleza maquínica y determinante de los algoritmos en la producción y consumo de bienes culturales. Así, concluimos que la tecnología algorítmica desempeña un rol central en la configuración estética con-temporánea, operando dentro de las dinámicas del capitalismo y la economía de la atención.

Palabras clave

Economía de la atención, visualidad algorítmica, estética, estilema algorítmico.

Abstract

This article critically explores the interrelation between capitalism, the attention economy, and aesthetics within the current algorithmic context. From a semiotic perspective, we introduce the concept of the "algorithmic stylistic device," which represents an evolution of the traditional stylistic de-vice and allows for an in-depth analysis of how algorithmic technology not only automates but also influences the selection and visualization of content on audiovisual platforms such as Netflix. This concept highlights how aesthetic decisions, while executed by humans, are increasingly shaped by algorithmic systems designed to capture and retain attention in a highly mediatized cultural consumption environment. We adopt a transdisciplinary approach to examine how these interactions between humans and machines generate new visual expressions in contemporary culture. Finally, using Netflix's recommendation system as a case study, we demonstrate how these platforms not only respond to consumption patterns but also shape them, revealing the machine-driven and determinative nature of algorithms in the production and consumption of cultural goods. Thus, we conclude that algorithmic technology plays a central role in contemporary aesthetic configuration, operating within the dynamics of capitalism and the attention economy.

Keywords

Economy of attention, algorithmic visuality, aesthetics, algorithmic styleme.

Introducción

En la era de la cultura algorítmica, la producción y el consumo estético se encuentran atravesados por las lógicas del capitalismo digital y la economía de la atención. En este escrito, señalamos a Netflix como una plataforma en donde los algoritmos orientan las decisiones estéticas a la vez que condicionan cierto régimen de visibilidad a fin de optimizar la captación de atención del usuario (Pajkovic, 2022).

Ligado a lo anterior proponemos el concepto de estilema algorítmico –una transformación del estilema tradicional analizado en la semiótica– para referirnos a las unidades estilísticas generados por procesos algorítmicos. Si el estilema, clásicamente comprendido, alude a la conjunción de rasgos distintivos en la expresión artística, el estilema algorítmico se presenta como el resultado de la interacción entre datos de usuario, códigos de recomendación y criterios comerciales, articulando una estética propia vinculada a los contenidos y experiencias según patrones calculados de preferencia y consumo.

Nuestro estudio articula teoría semiótica, estudios de plataformas digitales y economía política de la comunicación. Desde un punto de vista metodológico, combinamos el análisis semiótico del ámbito visual algorítmico, con la pesquisa de las operaciones técnicas de algoritmos de recomendación, en donde Netflix emerge como caso de estudio ilustrativo. Nuestra propuesta permite comprender como las recomendaciones personalizadas de la plataforma (Gillespie, 2014), incide en la construcción estética de la experiencia visual, y como ambas instancias son moldeadas por operaciones algorítmicas que se orientan a maximizar el índice de retención de las audiencias. (Khoo, 2023).

En nuestro trabajo señalamos que los sistemas de recomendación operan con lógicas circulares y económicas – retroalimentando preferencias para fomentar el consumo continúo asegurando una alineación con los imperativos del capitalismo de plataformas (Srnicek, 2018).

De hecho, los algoritmos contemporáneos no solo seleccionan contenidos, sino que también estetizan la presentación de la información cultural, actuando como nuevos mediadores del gusto y la visibilidad. Esta introducción sitúa la noción de estilema algorítmico en diálogo con referentes teóricos recientes. Estudios sobre la estética en redes y medios digitales señalan que la “competencia por la atención” en entornos hipermediatizados desemboca en procesos de estetización orientados al control de las autorrepresentaciones y la diferenciación estilística (García Castañeda, 2019).

Asimismo, investigaciones actuales evidencian que los algoritmos ocupan un rol central en la era del capitalismo digital, integrándose en vastas redes bajo el control de corporaciones tecnológicas para dirigir las prácticas culturales (Prodnik et al., 2022).

Al introducir el estilema algorítmico, el artículo aporta una perspectiva innovadora para examinar cómo este entramado socio-técnico articula nuevas formas estéticas ligadas a la economía de la atención (Celis, 2017) y al capitalismo digital, relevando las implicancias culturales de la personalización algorítmica.

Metodología

El marco conceptual de esta investigación se sostiene principalmente en los aportes teóricos de Félix Guattari, Byung-Chul Han, José van Dijck y Shoshana Zuboff, cuyas reflexiones sobre la estetización mediada por tecnologías algorítmicas y el capitalismo de la atención permiten comprender el trasfondo sociotécnico del fenómeno analizado. Para ello, la metodología empleada se apoya en la tradición semiótica estructuralista y postestructuralista –particularmente en la noción de estilema desarrollada por Roland Barthes y su reformulación crítica en el contexto digital–, así como en el análisis de medios propuesto por autores como Manovich, Parikka y Ernst. Este estudio adopta una estrategia metodológica basada en el análisis interpretativo de signos visuales presentes en la interfaz de usuario y en el material gráfico promocional de la plataforma Netflix, con especial énfasis en los patrones estéticos utilizados por su sistema de recomendación. A través de la identificación, clasificación y comparación de estos signos, se busca establecer una tipología emergente de lo que aquí denominamos estilemas algorítmicos, entendidos como unidades estilísticas recurrentes generadas o reforzadas por procesos automatizados de personalización visual. El propósito de este trabajo es, por tanto, examinar cómo estas configuraciones visuales operan como formas de captura de atención, revelando una nueva sintaxis estética en el marco del capitalismo de plataformas, donde las decisiones de diseño no son meramente humanas, sino que están co-determinadas por la lógica algorítmica inscrita en los sistemas de recomendación.

Resultados

1. Capitalismo y economía de la atención en la era algorítmica

El desarrollo de las lógicas productivas del capital ha modificado el modelo hasta hacerlo ingresar en un nuevo estadio conocido como capitalismo algorítmico. Podemos identificar nuestro ingreso en la era digital, y la consiguiente estructuración de esta variante algorítmica del capitalismo, señalando, al menos, tres momentos fundamentales en este proceso:

1. El primero de ellos guarda relación con la creación de las computadoras personales (décadas 70 y 80) representadas en el desarrollo de aparatos de las empresas Microsoft y Apple, lo que se conocerá como el apogeo de la condición digital (Sadin, 2017).

2. El segundo de estos momentos lo conformará la emergencia del lenguaje propio de las máquinas, primero como lenguaje TCP/IP creado por Cerf y Kanh en 1983, y luego el lenguaje HTML creado por Tim Berners-Lee en 1989, fenómeno que posibilitará dos cosas fundamentales: el aseguramiento del grado de acoplamiento entre las máquinas (lo que podríamos comprender como el despliegue del lenguaje maquínico) y la posibilidad de que los (ahora) usuarios de estos lenguajes interactuaran entre sí, fundando las bases de nuestro actual internet, que se comprende como: “infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen. De esta manera, se posicionan como intermediarias que reúnen a diferentes usuarios: clientes, anunciantes, proveedores de servicios, productores, distribuidores e incluso objetos físicos” (Srnicek, 2018, p. 45).

3. Un tercer momento, comprendido como punto de inflexión, sucede en 1999 gracias al trabajo de Larry Page y Sergey Brin (algoritmo PageRank), que dota de sentido a uno de los primeros motores de búsqueda de internet, organizando los datos almacenados por Google, a nivel planetario, y disponiéndolos para ser utilizados. Así, las bases del funcionamiento algorítmico se establecen, enmarcando el trabajo de todos los algoritmos posteriores, para organizar información personalizada, promover elecciones particulares de contenidos por parte de los usuarios, y generar eventuales modificaciones de dichos parámetros de elección. Las bases del funcionamiento algorítmico establecen un marco que organiza información personalizada, orienta las elecciones de contenido de los usuarios y permite ajustes en estos parámetros. La proliferación de plataformas digitales (Facebook, Amazon, Instagram, Google, Netflix) y de dispositivos como smartphones ha generado un entorno visual inseparable de este esquema, situándonos en la era del capitalismo algorítmico.

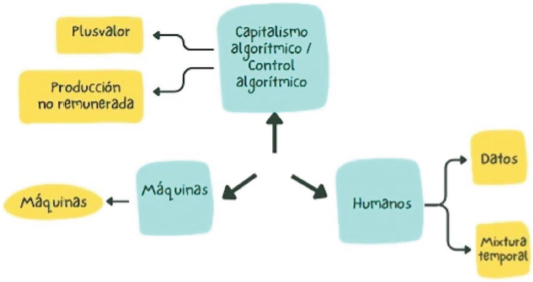

En este contexto, la interacción humano-máquina se cuantifica; la actividad en plataformas (como búsquedas en Google o interacciones en redes sociales) produce datos que las empresas recopilan, gestionan y comercializan, convirtiendo inadvertidamente a los usuarios en productores de información (Beller, 2006; Fuchs, 2014). Este "free labor" (Terranova, 2004, 2012) evidencia la disolución de límites entre ocio y negocio, revelando una colonización del tiempo de vida por una lógica productiva propia del capitalismo algorítmico. De aquí surge el "prosumidor," figura que encarna la fusión de producción y consumo (Mantecón, 2009), y que opera en una sociedad de control definida ahora por características algorítmicas (Figura 1).

Figura 1: Esquema Conceptual.

Fuente: Elaboración propia.

En este nuevo estadio capitalista, la atención humana se convierte en un recurso capitalizable y deseado. Herbert Simon (1969) definió la "economía de la atención" como una relación inversa entre información y atención humana: a más información, menor atención, cuestión que incrementa su valor. Este concepto es crucial para entender la economía contemporánea, ya que actúa como una forma de control, en línea con el panóptico foucaultiano (Gandy, 1993; Lyon, 2004) y, desde la perspectiva de Deleuze (1995), como un mecanismo de control que supera la vigilancia panóptica y alcanza la sociedad de control. Esta dinámica configura lo que Pasquinelli (2014) llama la "sociedad de metadatos," caracterizada por una vigilancia digital (Korstanje, 2018; Korstanje & Skoll, 2018).

Según lo anterior, y considerando el aporte a esta discusión de Claudio Celis Bueno (2022), interpretamos la economía de la atención como una estrategia del capitalismo algorítmico, que mercantiliza la atención humana en plataformas digitales y convierte las interacciones en datos para algoritmos que modelan deseos y elecciones (Celis, 2022), influyendo incluso en estrategias de gobernabilidad (Rouvroy & Berns, 2018) mediante data mining. Este proceso diluye la frontera entre tiempo laboral y de ocio, presentando a este último como una oportunidad para maximizar el capital humano (Fleming, 2017). Definimos así al capitalismo algorítmico como una estructura que, al vincular tecnología y economía, configura el contexto relacional actual y emplea plataformas digitales para moldear la subjetividad contemporánea.

2. Visualidad y función algorítmica

El contexto digital actual ha transformado todos los ámbitos de la vida, incluyendo la producción artística. Aunque la relación entre arte y tecnología tiene raíces antiguas (ya en la Grecia clásica el arte estaba vinculado a la tékhne), hoy en día esta colaboración ha alcanzado un nivel sin precedentes. El desarrollo del arte siempre ha acompañado el progreso científico y tecnológico, por lo que la integración de algoritmos y cultura visual no es completamente novedosa. Lo realmente inédito es la aparición de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, que desafían las nociones humanas de creatividad, imaginación (Vallejos Fabres, 2018) y autonomía, situación que marca un hito en la reflexión cultural y visual contemporánea (Rodríguez Ortega, 2020).

Asimismo, conceptos fundamentales en el arte occidental, como el de inspiración, se ven cuestionados en un contexto de automatización algorítmica, que redefine la creatividad como un proceso de códigos evolucionando dentro de parámetros establecidos (López de Mántaras Badia, 2013; Du Sautoy, 2019). Los espacios de exhibición también han cambiado: del museo y las galerías al entorno digital, donde la visualidad depende de la viralidad impulsada por la economía de la atención propia del capitalismo algorítmico (Rivero-Moreno, 2024).

Este panorama sugiere una transición epistemológica desde un tipo de visualidad occidental tradicional hacia una fusión entre lo visual y lo algorítmico (Vallejos & Aburto, 2025). En esta interacción, históricamente, el arte ha usado la tecnología de forma aumentativa, como un soporte en las fases de producción y distribución; sin embargo, en la era digital, el vínculo se torna sustitutivo (Monasterio Astobiza, 2022), pues las máquinas automatizadas, capaces de crear poesía, música o arte visual, transforman radicalmente el paradigma artístico, desafiando la concepción del artista, su labor y el valor de la práctica artística contemporánea radicalizando el espacio de posibilidades que configura el ámbito de la imagen en este contexto (Pereira Uzal & García-Morales, 2024).

En la fase histórica actual, donde la automatización y el uso sustitutivo de la tecnología permiten crear arte mediante máquinas, surge una pregunta central: ¿podemos considerar estas producciones como obras de arte al mismo nivel que las producciones humanas? ¿podemos pensar críticamente en productos culturales de origen íntegramente maquínicos como elementos conformadores de la cultura visual de nuestro tiempo? Un enfoque teórico desde donde se puede abordar la pregunta por la posibilidad de las máquinas de hacer arte parte de la idea de que el arte es, según Bourdieu, una práctica social contextual; las obras artísticas reflejan la historia y el contexto de sus creadores humanos. En contraste, las producciones algorítmicas carecen de esa dimensión relacional y contextual.

Sin embargo, en términos técnicos, la sofisticación de los algoritmos y la inteligencia artificial (Figura 2), especialmente con el uso de redes generativas antagónicas, ha alcanzado un nivel de indistinción que desafía la diferenciación entre obras humanas y maquínicas (Natale & Henrickson, 2024). Hoy en día, el conocimiento técnico en dibujo, la habilidad para pintar o incluso la imaginación tradicional ya no son determinantes para producir obras visuales, y menos aún en el caso de productos visuales generados por máquinas (Marín-Viadel & Roldán, 2024).

Figura 2: Imágenes Proyecto The Next Rembrandt/2016. Impresión 3D a resolución de 149 millones de pixeles.

Fuente: https://www.campaignlive.co.uk/article/ings-next-rembrandt-project-proves-god-machine/1401422.

Así, los productos culturales de nuestra época emergen tramados por el despliegue algorítmico que hemos mencionado más arriba. El surgimiento de una nueva corporalidad (Villamarín-Fernández, 2023) y una nueva subjetividad caracterizada ahora por las conexiones en red, nos permite enfocar este asunto poniendo énfasis en los procesos sociales enmarcados en la lógica algorítmica antes anunciada. Según lo anterior, nos enfocaremos ahora en analizar la noción de capital cultural bourdiana tensionándola con la noción de inferencia semiótica en Pierce, al interior del contexto algorítmico, para reflexionar la noción de estilema en nuestro contexto contemporáneo.

3. La noción de capital cultural y su tensión con la inferencia en el contexto algorítmico

El concepto de capital cultural proviene de la sociología, y fue acuñado por primera vez en la década de 1970 por Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron en La Reproducción. Desde allí, la noción de capital cultural se puede comprender como inferencia. Esta transmisión se realiza, en un primer momento, mediante acciones pedagógicas familiares que construirán la base sobre la cual, los procesos académicos escolares y superiores, asegurarán el proceso anteriormente señalado. El grado de distancia que esta transmisión manifiesta respecto de un orden simbólico dominante será, junto a otros factores, lo que indicará el encasillamiento social al que pertenece tal o cual sujeto. El capital cultural expresado en capital incorporado, capital objetivado, y capital institucionalizado (Bourdieu, 2006), conjugado en estos tres elementos, proporciona las claves de desciframiento de su contexto y la posibilidad de apropiarse de los bienes simbólicos del mismo, gestionando un habitus de clase diferenciador (Peters, 2023). El habitus, finalmente, corresponde a las disposiciones que vinculan a las personas de una misma clase social por sus preferencias y actitudes, estableciendo estructuras sociales que pueden sacar ventaja de su estatus.

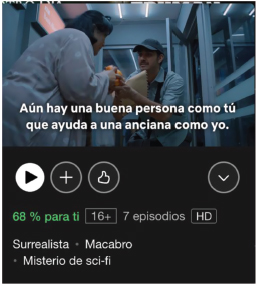

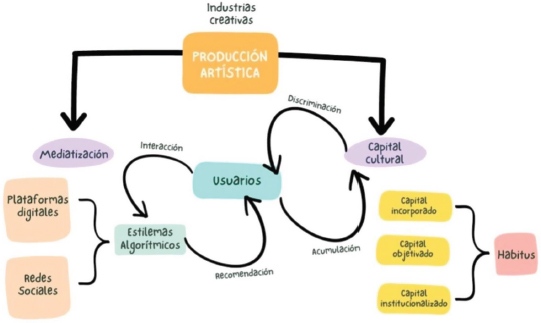

En la era algorítmica, el análisis de la relación entre capital cultural y habitus debe considerar la presencia de la actividad generada por las plataformas digitales de streaming y las Redes Sociales, comprendiéndolas como moldeadores del gusto a partir de la constante retroalimentación humana hacia el big data: el grado de interacción entre los usuarios de dichas plataformas impacta en la producción y difusión de los bienes culturales. Una de las plataformas que más impacto ha tenido en el desarrollo del ámbito cultural actual es Netflix, que ha revolucionado el ámbito de la producción audiovisual (Heredia-Ruiz, 2017), por ser capaz de aplicar el trabajo algorítmico a la recomendación estética de usuarios/as de esa plataforma (Hallinan & Striphas, 2016) (Figura 3).

Figura 3: Captura de pantalla porcentaje de sugerencia de plataforma Netflix.

Fuente: https-__www.netflix.com_browse. Mayo, 2024.

De esta manera, se presenta una correlación entre la producción simbólica, la acumulación de saberes y las posibilidades que ofrecen los signos para ser interpretados por las audiencias. Dichos nexos involucran un procedimiento inferencial que deriva del capital cultural, que a su vez determina los caminos posibles de significación hasta la definición de un sentido. Para hacer este análisis, es necesario revisar la semiosis en la experiencia de los usuarios con los bienes culturales algorítmicos.

En la teoría semiótica de Peirce, los códigos emergen de correlaciones, y el creador de signos debe motivar estas correlaciones para captar la atención del receptor (Eco, 2018). En plataformas de streaming, la economía de la atención se basa en atraer al usuario mediante algoritmos que maximizan el tiempo de interacción, dado que esta atención es fuente de ingresos mediante publicidad y suscripciones. Así, los algoritmos de recomendación analizan los patrones de consumo para personalizar la experiencia y extender el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma.

Además, las acciones de los usuarios, como compartir o calificar, impactan en la visibilidad y popularidad de los contenidos, generando un ciclo de retroalimentación donde la atención colectiva influye en el éxito o fracaso de ciertos contenidos, con efectos económicos, culturales y sociales. Este ciclo puede entenderse como una “inferencia algorítmica,” donde el sistema concentra esfuerzos para activar reglas automáticas de selección y promoción de contenido.

La inferencia, en términos de Peirce (2024), se divide en abducción, deducción e inducción. La abducción es un razonamiento que formula hipótesis tentativas ante datos incompletos, infiriendo posibles explicaciones a partir de lo conocido hacia lo desconocido, mientras que la deducción deriva conclusiones específicas a partir de principios generales, permitiéndonos comprender relaciones entre ideas y conceptos, o entre las partes de un todo. La inducción es la prueba de las posibles consecuencias que muestra la deducción. En plataformas digitales, la inferencia algorítmica se asemeja a la deducción, siguiendo reglas programadas para automatizar resultados. La abducción, en cambio, está presente en la interpretación abierta y ambigua propia de la semiosis (Eco, 2016), donde el significado cultural es fluido y los significados se multiplican sin cierre definitivo, dada su tendencia a dar con un signo equivalente pero más desarrollado en la interpretación (Peirce, 2024). Por ende, este proceso refleja la complejidad cultural y social de la obra en contextos históricos específicos.

La exposición permanente a expresiones visuales y/o audiovisuales, es decir, el desarrollo del habitus, establece un marco operacional en una suerte de discriminación sígnica, que permite al usuario discernir y legitimar el camino de significaciones pertinentes por sus usos y funciones, como lo ha estudiado la música (Merriam, 1964). ¿Qué sucede cuándo esas expresiones artísticas son el resultado del operar algorítmico? ¿en qué medida el habitus se modifica o rearticula a propósito de su permanente e incesante vínculo con una cultura visual maquínica? La máquina es capaz de crear, interpretar y producir con sus procesos deductivos, a partir del análisis inmediato de datos, cumpliendo con las reglas que conducen su resultado mediante algoritmos. Estos procesos no provienen del capital cultural, pero actúan como tal si dichas reglas son convenciones, o, dicho de otra manera, si provienen de la legitimación de las formas de expresarse artísticamente. Los estilemas, en este caso, no sólo provienen del convencionalismo, sino de la particularidad del momento de producción y el proceso de semiosis del creador, materializando la obra artística y ofreciéndola como una representación interpretable por la otredad. Cabría mencionar acá que los elementos constitutivos del estilema interactúan entre sí, tendiendo como motor el contexto algorítmico que hemos señalado más arriba: esta precisión contextual, permite trazar los flujos de interacción al interior del estilema, considerando la dimensión simbiótica del contexto maquínico desde el cual reflexionamos.

4. Estilema algorítmico: una propuesta conceptual para el análisis

El sincretismo cultural contemporáneo, resultado de la globalización de referentes artísticos, la convergencia mediática y la expansión de dispositivos tecnológicos para la producción, distribución y circulación de bienes simbólicos, ha transformado de manera significativa las lógicas relacionales entre públicos, contenidos y experiencias culturales. Esta transformación no solo afecta los modos de acceso a la cultura, sino también las formas estéticas que se estabilizan en entornos mediados por infraestructuras digitales. En particular, el campo de la visualidad ha experimentado una mutación fundamental: las estructuras estilísticas ya no emergen exclusivamente de una autoría individual ni responden a un canon estético consensuado, sino que se configuran a partir de la cuantificación masiva de datos generados por espectadores previamente individualizados y transformados en prosumidores (Valiati, 2018), es decir, en sujetos que consumen, producen y retroalimentan activamente el ecosistema de contenidos.

Lo anterior se vincula al funcionamiento de plataformas que operan sobre sistemas algorítmicos de recomendación, clasificación y predicción. En este marco, el presente artículo propone el concepto de estilema algorítmico como una categoría crítica y heurística para el análisis de los rasgos visuales recurrentes generados, seleccionados y estabilizados por estos sistemas. A diferencia del estilema tradicional, concebido como marca expresiva autoral o como signo reconocible de estilo, el estilema algorítmico se configura como una forma visual cuyo origen y lógica se inscriben en los procesos de extracción, análisis y retroalimentación de datos. Estas formas no son el resultado de decisiones estéticas deliberadas, sino de cálculos que optimizan variables como la permanencia en pantalla, la tasa de clics, la tasa de finalización de visualización, la respuesta emocional y la segmentación psicográfica del usuario (González Reyes, 2021; Iglesias, 2022; Striphas, 2015).

La hipótesis que orienta esta investigación plantea que estas configuraciones formales de la visualidad, producidas en función de lógicas algorítmicas, constituyen mecanismos críticos de subjetivación en el capitalismo de plataformas. Esto implica una reconfiguración de las relaciones estéticas tradicionales, en las cuales el juicio de gusto, la recepción interpretativa o la sensibilidad expresiva del espectador ceden terreno frente a modelos de anticipación automatizada, orientados a la captación y sostenimiento de la atención. En otras palabras, se produce una estetización funcional, subordinada a la eficiencia operativa del dato como vector de valor.

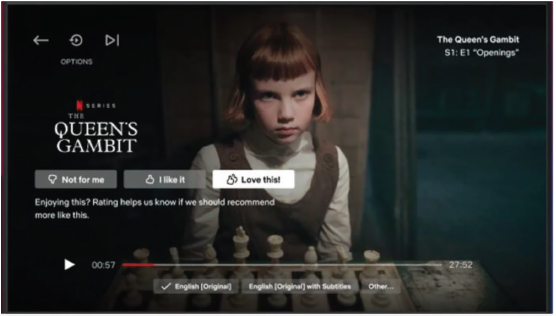

Esta lógica es observable en diversas plataformas contemporáneas (Figura 4). En Netflix, el sistema A/B testing genera múltiples versiones visuales para una misma serie o película —varía el encuadre, la gama cromática, el rostro protagonista destacado o el tipo de tipografía— y selecciona aquella que mejor responde a las microsegmentaciones de audiencia. TikTok, por su parte, impone un formato visual basado en la brevedad, el ritmo y la sobrecodificación emocional, optimizado por su algoritmo de For You Page, el cual privilegia no solo ciertos contenidos, sino formas específicas de edición audiovisual. Spotify construye una visualidad emocionalmente codificada para sus listas de reproducción, a través de imágenes mínimas, evocadoras y adaptadas a la segmentación temática de los hábitos de escucha.

Figura 4: Captura de pantalla solicitando retroalimentación del usuario en plataforma Netflix. Mayo, 2024.

Fuente: https:www.netflix.com_browse.

En todos estos casos, el estilema algorítmico actúa como vector visual-económico: no se limita a estilizar, sino que opera como un operador performativo que optimiza, monetiza y vehiculiza el valor de los contenidos. Como han observado estudios recientes sobre cultura algorítmica (Kitchin, 2017; Striphas, 2015; Gillespie, 2018), el contenido no es únicamente lo que circula, sino aquello que es activamente producido por el régimen de cálculo que organiza, filtra y re-presenta. El estilema algorítmico, en este sentido, permite comprender cómo ciertas formas visuales —planos frontales, rostros expresivos, gamas cromáticas vibrantes, composiciones simétricas— se convierten en unidades de eficacia atencional, y, por lo tanto, en formas estilísticas dominantes dentro de los ecosistemas algorítmicos.

La lógica de retroalimentación algorítmica se ve intensificada por mecanismos explícitos de evaluación del usuario, como las puntuaciones, visualizaciones, interacciones y formularios de valoración en plataformas como Netflix, YouTube o TikTok. Estos sistemas no solo permiten afinar las futuras recomendaciones mediante inferencias estadísticas, sino que también invierten el flujo clásico de la producción simbólica, desplazando el centro de decisión estética desde los productores hacia patrones comportamentales agregados. Como plantea Cardon (2019), en este entorno computacional, los usuarios se transforman en expertos funcionales del sistema algorítmico, no tanto por su conocimiento teórico o estético, sino por su capacidad de afectar y co-determinar, mediante su actividad digital, la jerarquía de visibilidad de los contenidos. Esta “experticia distribuida” no es equivalente a una agencia deliberada, sino a una colaboración involuntaria que refuerza el bucle de optimización.

Este fenómeno puede ser abordado bajo el prisma de la imagen operativa, formulado por Harun Farocki (2015), en la medida en que las imágenes en plataformas digitales no están concebidas principalmente para representar o comunicar un mensaje cerrado, sino para operar dentro de sistemas funcionales de clasificación, orientación, retención y monetización. No se trata ya de imágenes para mirar, sino de imágenes que hacen, que ejecutan acciones: inducen el clic, extienden el tiempo de permanencia, actualizan perfiles de usuario y maximizan el flujo de datos, actúan como dispositivos que dan forma a un régimen de visualidad funcional, donde la imagen pierde su vínculo con la contemplación para integrarse en el flujo técnico informático (Vallejos, 2025). Estas imágenes constituyen nodos dentro de arquitecturas técnicas que subordinan la representación al rendimiento, y lo simbólico a lo operacional (Parikka, 2023).

Desde una perspectiva semiótica, los estilemas algorítmicos se sitúan en un punto intermedio entre el signo icónico —por su dimensión visual reconocible— y el índice económico —por su función dentro de las dinámicas de valor atencional. Su reiteración no responde a intenciones expresivas, sino a correlaciones de eficacia cuantificada. Fórmulas como los primeros planos de rostros expresivos, las gamas cromáticas de alto contraste, el minimalismo en las portadas o el uso de elementos compositivos simétricos no son elecciones artísticas individuales, sino resultados del aprendizaje automático, que identifica regularidades exitosas en la captura de atención (Wright, 2015; Kitchin, 2017). En este sentido, los estilemas algorítmicos constituyen unidades formales que no solo representan, sino que prescriben: son el producto y a la vez el instrumento de la lógica de cálculo.

Este régimen visual, basado en la lectura constante de datos y en su implementación operativa, configura lo que podemos denominar una estética cuantificada, donde las formas no comunican únicamente significados, sino también propensiones, inferencias y proyecciones de comportamiento. Así, la experiencia estética se reconfigura como un flujo informacional personalizado, adaptado al historial del usuario y constantemente ajustado por sistemas de recomendación que anticipan sus movimientos, deseos y preferencias. En este nuevo entorno, el gusto deja de ser una categoría individual o culturalmente adquirida —como en la tradición bourdiana— para devenir un constructo técnico, modelado por patrones algorítmicos que transforman la subjetividad estética en una variable programable.

En este proceso, los estilemas algorítmicos operan como formas estabilizadas que organizan no sólo la circulación de contenidos, sino también la interacción cultural. Se convierten en mediadores formales entre el usuario y la plataforma, entre el acto de mirar y la lógica de monetizar, entre la producción de sentido y la ingeniería del flujo (Figura 5). Como advierte Radakovich (2023), esta nueva ecología mediática redefine las fronteras entre producción y recepción, entre autoría y consumo, inaugurando una estética situada en la convergencia entre cultura visual, economías de plataforma y automatización técnica. Lejos de ser formas neutras, los estilemas algorítmicos instauran un nuevo campo de disputa estética, en el que el capital atencional, el cálculo estadístico y la economía de datos ocupan el lugar antes reservado a la invención formal o al juicio crítico.

Figura 5: Esquema Conceptual.

Fuente: Elaboración propia.

A esta economía de estilemas algorítmicos se suma la lógica performativa del prosumidor, figura clave en la cultura digital contemporánea. Este sujeto, simultáneamente consumidor y productor, no solo interactúa con contenidos ya configurados por los algoritmos, sino que actualiza su participación adaptándose estratégicamente a los formatos que gozan de mayor visibilidad dentro del ecosistema mediático. Tales formatos no son neutros, sino que responden a las reglas invisibles de cada plataforma: duración óptima del contenido, ritmo de edición, expresividad facial, tipo de encuadre, e incluso metadatos como títulos o etiquetas de alto rendimiento. Los prosumidores exitosos —influencers, creadores de contenido, streamers o simplemente usuarios activos— integran de forma consciente o intuitiva estos parámetros, generando contenido que reproduce las lógicas de eficiencia algorítmica sin necesidad de una comprensión explícita del código (Bucher, 2018).

Esta participación orientada por la lógica del algoritmo implica un tipo de saber práctico, un conocimiento operacional que se convierte en una forma específica de capital cultural algorítmico. A diferencia del capital cultural tradicional descrito por Bourdieu —basado en la posesión de competencias estéticas y legitimadas socialmente—, este nuevo capital se vincula con la capacidad de interpretar, modular y aprovechar los marcos técnicos de las plataformas para posicionarse eficazmente en los circuitos de circulación digital (Beer, 2017). Esta racionalidad instrumental redefine las condiciones de producción cultural y las jerarquías de visibilidad, dando lugar a una nueva figura de experto: el usuario que domina los ritmos del algoritmo ya sea mediante la optimización de contenidos, la lectura de métricas o el ajuste a las tendencias efímeras de la red.

Sin embargo, esta aparente democratización del acceso a la producción y circulación de contenidos no ha eliminado las desigualdades estructurales, sino que las ha reconfigurado en nuevas formas de exclusión simbólica. Como han señalado Bellavance et al. (2004), el acceso a los bienes culturales —incluso en contextos de digitalización masiva— sigue estando mediado por variables socioeconómicas, educativas y geográficas. El control del lenguaje de las plataformas, el dominio de las herramientas de edición, el tiempo disponible para la producción constante y el conocimiento de las lógicas algorítmicas son factores que delimitan la participación efectiva en estos nuevos escenarios de visibilidad.

De hecho, como advierte Donnat (2009), en lugar de una disolución de las élites culturales tradicionales, asistimos a la emergencia de nuevas élites digitales que ya no se definen por su vinculación con la alta cultura, sino por su capacidad de navegar, interpretar y posicionarse estratégicamente en la cultura de masas digitalizada. Estas élites ejercen un tipo de distinción basado en la apropiación inteligente del entorno algorítmico: seleccionan contenidos que aparentan ser populares pero cuya curaduría responde a una sensibilidad sofisticada adaptada a los nuevos repertorios estéticos de las plataformas. Lo popular, en este marco, deja de ser expresión espontánea de la colectividad para convertirse en una categoría negociada, gestionada y optimizada algorítmicamente.

Este desplazamiento apunta a una reconfiguración de la relación entre estética y poder, donde la distribución de la visibilidad y del reconocimiento cultural depende menos del contenido intrínseco que de su adecuación al ecosistema algorítmico. Así, la estética contemporánea, lejos de ser un espacio puramente expresivo, se convierte en una arena de competencia técnica y estratégica, en la que el capital cultural ya no se define por el conocimiento de las obras, sino por la capacidad de operar eficazmente dentro de un régimen de datos.

Conclusiones

A lo largo de este artículo hemos analizado la imbricación entre la lógica del capitalismo de plataformas y el desarrollo de tecnologías algorítmicas, enfocándonos en sus consecuencias para la configuración de la estética digital contemporánea. En esta fase avanzada del capital, la atención humana se ha convertido en un insumo cuantificable —un recurso estratégico gestionado mediante sistemas de recomendación, perfiles de usuario y retroalimentaciones automatizadas— cuyo procesamiento genera valor económico a través del big data (Gandy, 1993; Lyon, 2004). Este régimen define una sociedad de metadatos (Pasquinelli, 2014) y una cultura visual intensamente mediatizada por infraestructuras de vigilancia algorítmica (Korstanje, 2018; Korstanje & Skoll, 2018), donde los usuarios ya no son simplemente espectadores, sino nodos de producción de información y patrones de comportamiento.

Nuestro estudio releva la figura del prosumidor comprendiéndolo como un elemento preponderante en los diversos procesos de individuación actuales: sus prácticas de visualización y participación no solo son analizadas y explotadas por los sistemas algorítmicos, sino que también configuran sus propios hábitos estéticos a partir de estas interacciones. El sujeto además de ser moldeado por el aparataje algorítmico participa activamente en un circuito donde sus elecciones, gustos y valoraciones son retroalimentadas para optimizar su próxima experiencia visual (Cardon, 2019). Esta lógica refuerza la emergencia de nuevas formas de capital cultural, en las que el conocimiento técnico-operativo del algoritmo y la adaptación performativa a sus exigencias adquieren un valor simbólico determinante (Beer, 2017; Bucher, 2018).

Desde esta perspectiva, la propuesta de estilema algorítmico se plantea como una herramienta analítica para identificar las unidades formales dominantes en la producción visual mediada por algoritmos. Estos estilemas no remiten a la autoría ni a una sensibilidad estética singular, sino a patrones estabilizados por la repetición de elecciones exitosas en términos atencionales: rostros frontales, cromatismos vibrantes, composiciones simétricas, entre otros. Así, el estilema algorítmico se posiciona como forma visual optimizada, producida por la lógica de cálculo y no por la invención formal. Se trata de un índice performativo que opera en la economía de la atención, organizando los intercambios simbólicos en función de la eficiencia algorítmica y no de la expresión artística.

La cultura visual digital, enmarcada por estos procesos, evidencia un cambio cualitativo en su relación con la tecnología: ya no hablamos simplemente de una ampliación de las capacidades creativas humanas, como ocurría en etapas anteriores de la historia del arte, sino de una sustitución parcial de funciones perceptivas, curatoriales y expresivas por sistemas automatizados (Monasterio Astobiza, 2022; Du Sautoy, 2019). Esta sustitución obliga a revisar críticamente conceptos como creatividad, imaginación y gusto, en tanto estos aparecen cada vez más mediados, organizados e incluso prefigurados por mecanismos de predicción algorítmica (López de Mántaras Badia, 2013; Vallejos Fabres, 2018).

En este escenario, se impone una relectura crítica de las categorías de popular, elitista o alternativo, pues la cultura audiovisual algorítmica genera una desjerarquización simbólica que diluye los antiguos criterios de legitimación y canon estético, reemplazándolos por la lógica del rendimiento atencional. El éxito cultural ya no depende de la evaluación crítica o del consenso simbólico, sino de métricas cuantificables de circulación y visualización. Esto redefine el papel de las élites culturales, que ahora se constituyen no por el consumo de alta cultura, sino por su capacidad de posicionarse estratégicamente en los flujos algorítmicos de la cultura de masas (Donnat, 2009).

En definitiva, las transformaciones culturales aquí analizadas plantean desafíos epistemológicos y políticos que exceden lo meramente teórico. Comprender el funcionamiento y las consecuencias del estilema algorítmico permite no solo describir una mutación en la estética visual contemporánea, sino también interrogar los modos en que se produce subjetividad, se organiza el gusto y se ejerce el poder en el contexto de una economía de la atención gobernada por datos. Frente a esta reconfiguración, urge desarrollar marcos críticos que permitan visibilizar y desnaturalizar las formas en que la tecnología algorítmica participa en la producción simbólica de nuestras culturas visuales.

Financiación

Este trabajo se enmarca en el desarrollo del proyecto de investigación Fondecyt de Iniciación N°11230108"Cultura Visual Maquínica: Visualidad y lenguaje algorítmico en el contexto de la cultura digital y la producción artística latinoamericana actual (2000-2020)”, financiado por ANID Chile.

Referencias bibliográficas

Beer, D. (2017). The social power of algorithms. Information, Communication & Society, 20(1), 1–13. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1216147

Bellavance, G., Valex, F. y Ratté, J.-F. (2004). Le goût des autres: Une analyse des répertoires culturels de nouvelles élites omnivores. Sociologie et sociétés, 36, 27–57.

Beller, J. (2006). The cinematic mode of production: Attention economy and the society of the spectacle. University Press of New England.

Bourdieu, P. (2006). La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Taurus.

Bucher, T. (2018). If...Then: Algorithmic power and politics. Oxford University Press.

Cardon, D. (2019). Culture numérique. Sciences Po.

Celis Bueno, C. (2017). Economía de la atención y visión maquínica: hacia una semiótica asignificante de la imagen. Hipertextos, 5(7), 41-55. https://revistas.unlp.edu.ar/hipertextos/article/view/7759.

Celis Bueno, C. (2022). Automatizar el sentido común: Moderación de contenidos en el capitalismo de plataformas. Anuario Electrónico De Estudios En Comunicación Social "Disertaciones", 15(2), 1–15. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.10930

Deleuze, G. (1995). Negotiations 1972–1990. Columbia University Press.

Donnat, O. (2009). Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Enquête 2008. La Découverte, Ministère de la Culture et de la Communication.

Du Sautoy, M. (2019). The creativity code: Art and innovation in the age of AI. Harvard University Press.

Eco, U. (2016). Los límites de la interpretación. Penguin Random House.

Eco, U. (2018). Tratado de semiótica general. Penguin Random House.

Farocki, H. (2015). Desconfiar de Las Imágenes. Caja Negra. Buenos Aires.

Fleming, P. (2017). The human capital hoax: Work, debt and insecurity in the era of uberization. Organization Studies, 38, 691–709.

Fuchs, C. (2014). Digital labour and Karl Marx. Routledge.

Gandy, O. (1993). The panoptic sort: A political economy of personal information. Westview Press.

García Castañeda, V. G. (2019). Estética del sujeto hipermediatizado: Edición, estilización y curaduría del yo en la red. ASRI. Arte y Sociedad. Revista de Investigación en Artes y Humanidades Digitales, 17, 16–29.

Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. En T. Gillespie, P. Boczkowski & K. Foot (Eds.), Media technologies: Essays on communication, materiality, and society (pp. 167–194). MIT Press.

Gillespie, T. (2018). Custodians of the internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media. Yale University Press.

González Reyes, R. (2021). Las otras caras del prosumidor: Una revisión a los conceptos fundacionales de proam (amateur profesional) y maker. Comunicación y Sociedad.

Hallinan, B. y Striphas, T. (2016). Recommended for you: The Netflix Prize and the production of algorithmic culture. New Media & Society, 18(1), 117–137.

Heredia-Ruiz, V. (2017). Revolución Netflix: Desafíos para la industria audiovisual. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, 135, 275–295.

Iglesias, E. (2022). Netflix: Análisis comparativo del consumo de los usuarios antes y durante la pandemia. Disertaciones, 15, 1–20.

Khoo, O. (2023). Picturing diversity: Netflix’s inclusion strategy and the Netflix recommender algorithm. Television & New Media, 24(3), 281–297. https://doi.org/10.1177/15274764221102864

Kitchin, R. (2017). Thinking critically about and researching algorithms. Information, Communication & Society, 20(1), 14–29. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1154087

Korstanje, M. E. (2018). A paradoxical world and the role of technology in thana-capitalism. En M. Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of information science and technology (pp. 4761–4773). IGI Global.

Korstanje, M. E. y Skoll, G. (2018). Technology and terror. En M. Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of information science and technology (pp. 3637–3653). IGI Global.

López de Mántaras Badia, R. (2013). Computational creativity. Arbor.

Lyon, D. (2004). The electronic eye: The rise of surveillance society. University of Minnesota Press.

Mantecón, A. R. (2009). Del público al prosumidor: Nuevos retos para los estudios del consumo cultural. Entretextos. Universidad Iberoamericana León.

Marín-Viadel, R., C., R. y Roldán, J. (2024). Inteligencia artificial, Goya y el aprendizaje del dibujo: Primeros pasos. Arte, Individuo y Sociedad, 32(2), 329–343.

Merriam, A. P. (1964). The anthropology of music. Northwestern University Press.

Monasterio Astobiza, A. (2022). Arte y algoritmos. Aisthesis. Revista Chilena de Investigaciones Estéticas, 72, 282–297. https://doi.org/10.7764/Aisth.72.15

Natale, S. y Henrickson, L. (2024). The Lovelace effect: Perceptions of creativity in machines. New Media & Society, 26(4), 1909–1926. https://doi.org/10.1177/14614448221077278

Pajkovic, N. (2022). Algorithms and taste-making: Exposing the Netflix recommender system’s operational logics. Convergence, 28(1), 214–235. https://doi.org/10.1177/13548565211014464

Parikka, J. (2023). Operational images and visual media. En Digital image and society. Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781529614291

Pasquinelli, M. (2014). Capitalismo Macchinico e Plusvalore Di Rete. Note Sull’economia Politica Della Macchina Di Turing. En Pasquinelli, Matteo (Ed.), Gli Algoritmi Del Capitale Accelerazionismo, Macchine Della Conoscenza e Autonomia Del Comune. Ombre Corte. Verona.

Peirce, C. S. (2024). Claves semióticas. Editorial Cactus

Pereira Uzal, J. M. y García-Morales, L. (2024). La inteligencia artificial guiando al pueblo. ASRI. Arte y Sociedad. Revista de Investigación en Artes y Humanidades Digitales, 25, 17–30. https://doi.org/10.33732/ASRI.6584

Peters, T. (2023). La incesante brecha: Políticas culturales y desigualdad en Chile. OPC Ediciones.

Prodnik, J. A., Monti, C., Perrone, I., Cafassi, E. y Yansen, G. (2022). Lógica algorítmica del capitalismo digital. Hipertextos, 10(18), e055. https://doi.org/10.24215/23143924e055

Radakovich, R. (2023). Las matrices del gusto: De la distinción a los algoritmos. Comunicación y Medios, 32, 84–95.

Rivero-Moreno, L. D. (2024). Cuestiones sobre la criptocultura y los NFTs: Hacia una estética del cansancio. Arte, Individuo y Sociedad, 36(1), 25–36.

Rodríguez Ortega, N. (2020). Inteligencia artificial y campo del arte. Paradigma. Revista Universitaria de Cultura, 23, 32–51.

Rouvroy, A. y Berns, T. (2018). Gobernabilidad algorítmica y perspectivas de emancipación: ¿Lo dispar como condición de individuación mediante la relación? Ecuador Debate, 104, 124–147.

Sadín, É. (2017). La humanidad aumentada: La administración digital del mundo. Caja Negra.

Simon, H. A. (1969). Designing organizations for an information-rich world.

Srnicek, N. (2018). Capitalismo de plataformas. Caja Negra.

Striphas, T. (2015). Algorithmic culture. European Journal of Cultural Studies, 18(4–5), 395–412. http://dx.doi.org/10.1177/1367549415577392

Terranova, T. (2004). Network culture: Politics for the information age. Pluto Press.

Terranova, T. (2012). Attention, economy, and the brain. Culture Machine, 13.

Valiati, V. (2018). ¿Você ainda está assistindo? O consumo audiovisual sob demanda em plataformas digitais e a articulação das práticas relacionadas à Netflix na rotina dos usuários. UFRGS.

Vallejos Fabres, C. E. (2018). La imaginación en el contexto de la imagen digital: Notas acerca de la tecno-imaginación. Revista 180, 42. https://doi.org/10.32995/rev180.num-42.(2018).art-533

Vallejos Fabres, C. E. (2025). Del régimen de la imagen al régimen de la visualidad. Pintura y representación en el contexto de la imagen operativa. Revista 180, 55, (páginas 78 a 87). http://dx.doi.org/10.32995/rev180.Num-55.(2025).art-1353

Vallejos Fabres, C. y Aburto Espinosa, V. (2025). Cuerpos, miradas y dispositivos. Artistas latinoamericanos y experiencia estética maquínica. Artnodes, 36. https://doi.org/10.7238/artnodes.v0i36.431337

Villamarín-Fernández, E. (2023). Del cuerpo digital al cuerpo posthumano: La imagen corporal en la era digital, en la generación virtual y en el concepto posthumano. Arte, Individuo y Sociedad, 35(3), 925–942.

Wright, D. (2015). Digitalizing tastes. En Understanding cultural taste (pp. 144–164). Palgrave Macmillan.

BIO

Cristóbal Vallejos Fabres  es Doctor en Filosofia con mención en estética y Teoría del Arte (U de Chile). Investigador responsable del proyecto Fondecyt de iniciación N° 11230108 "Cultura Visual Maquínica: Visualidad y lenguaje algorítmico en el contexto de la cultura digital y la producción artística latinoamericana actual (2000-2020)”. Responsable del Núcleo de investigación "Contemporaneidad, imágenes y memorias". Escuela de Artes y Humanidades, Universidad Católica Silva Henríquez. cvallejosf@ucsh.cl

es Doctor en Filosofia con mención en estética y Teoría del Arte (U de Chile). Investigador responsable del proyecto Fondecyt de iniciación N° 11230108 "Cultura Visual Maquínica: Visualidad y lenguaje algorítmico en el contexto de la cultura digital y la producción artística latinoamericana actual (2000-2020)”. Responsable del Núcleo de investigación "Contemporaneidad, imágenes y memorias". Escuela de Artes y Humanidades, Universidad Católica Silva Henríquez. cvallejosf@ucsh.cl

Camilo Arredondo Castillo  es Magíster en Artes Musicales mención Didáctica de la Música de la Universidad Mayor, Profesor de Música y Licenciado en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, e Intérprete Instrumental mención Batería de la Escuela Moderna de Música y Danza. Actualmente se desempeña como jefe de carrera de Pedagogía en Educación Artística en la Universidad Católica Silva Henríquez, además de estar a cargo de procesos curriculares de la especialidad de Música en la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Artísticamente, se desempeña como intérprete y compositor en las agrupaciones musicales Pánica, Androginato y Leidibeg.

es Magíster en Artes Musicales mención Didáctica de la Música de la Universidad Mayor, Profesor de Música y Licenciado en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, e Intérprete Instrumental mención Batería de la Escuela Moderna de Música y Danza. Actualmente se desempeña como jefe de carrera de Pedagogía en Educación Artística en la Universidad Católica Silva Henríquez, además de estar a cargo de procesos curriculares de la especialidad de Música en la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Artísticamente, se desempeña como intérprete y compositor en las agrupaciones musicales Pánica, Androginato y Leidibeg.

Camilo se ha presentado en diversas instancias académicas y artísticas en Chile y el extranjero. Destacan su participación en el Seminario Latinoamericano de la Educación Musical, en Bogotá (Colombia), Heredia (Costa Rica), y próximamente en Río de Janeiro (Brasil). Asimismo, ha interpretado repertorio de sus agrupaciones en importantes espacios culturales de México y Chile, tales como C3 Stage (Guadalajara, México), UNAM (Ciudad de México), Teatro Teletón (Santiago de Chile) y Parque Cultural de Valparaíso (Valparaíso, Chile). carredondoc@ucsh.cl