ROTULACIÓN POPULAR Y DISEÑO VISUAL: UNA PERSPECTIVA ARTÍSTICA COMUNICACIONAL

POPULAR SIGNAGE AND VISUAL DESIGN: A COMUNICATIONAL ARTISTIC PERSPECTIVE

Andrea Fernanda Yánez Mora

Universidad Técnica de Cotopaxi

Alfredo Mauricio Astudillo Mamarandi

Universidad Técnica de Cotopaxi

Sergio Eduardo Chango Pastuña

Universidad Técnica de Cotopaxi

DOI: 10.33732/ASRI.6827

.........................................

Recibido: 13 02 2025)

Aceptado: (21 07 2025)

.........................................

Cómo citar este artículo

Yánez Mora, A. F., Astudillo Mamarandi, A. M., Chango Pastuña, S. E. (2025). Rotulación popular y diseño visual: una perspectiva artística comunicacional. ASRI. Arte y Sociedad. Revista de investigación en Arte y Humanidades Digitales., (27), e6827. Recuperado a partir de http://doi.org/10.33732/ASRI.6827

Resumen

La presente investigación analizó las funcion alidades del rótulo popular en la comunicación visual, destacando su evolución y permanencia histórica. Es así que se examinó el impacto del rótulo popular como elemento comunicacional y estético dentro del paisaje urbano, resaltando su función identitaria y su relación con el diseño gráfico y tipográfico. Mediante un enfoque cualitativo y descriptivo, se estudió el lettering en la rotulación popular de la ciudad de Latacunga, a través del método Panofsky para analizar sus características visuales, simbólicas y contextuales. Por último, se identificaron tipografías, colores, ornamentos y estilos decorativos empleados en la rotulación tradicional, siendo patrones y similitudes significativas que resaltan la importancia del rótulo popular como patrimonio gráfico frente a desafíos de la era digital, así como la influencia estética en la cultura visual contemporánea.

Palabras clave

Rotulación, lettering, diseño visual, estética local, gráfica popular.

Abstract

This research analyzed the functionalities of the popular sign in visual communication, highlighting its evolution and historical permanence. Thus, the impact of the popular sign as a communicational and aesthetic element within the urban landscape was examined, highlighting its identity function and its relationship with graphic and typographic design. Through a qualitative and descriptive approach, lettering in the popular signage of the city of Latacunga was studied, through the Panofsky method to analyze its visual, symbolic and contextual characteristics. Finally, typographies, colors, ornaments and decorative styles used in traditional signage were identified, being significant patterns and similarities that highlight the importance of popular signage as graphic heritage in the face of the challenges of the digital age, as well as the aesthetic influence on contemporary visual culture.

Keywords

Signage, lettering, visual design, local aesthetics, popular graphics.

Introducción

El rotulismo tiene sus orígenes en la Antigua Roma, donde las inscripciones talladas en lápidas y pintadas sobre las puertas permitían la identificación de lugares y productos. Con el tiempo, los rótulos se convirtieron gradualmente en representaciones de productos simbólicos de artesanos, de este modo, se aseguraba la perdurabilidad del símbolo y también su visibilidad e identificación a gran distancia. Como señala Rodríguez (2024), "los rotulistas casi nunca contaron con una formación profesional específica, su formación era esencialmente gremial o por herencia familiar, técnicas ancestrales que comparte una comunidad" (p. 24).

Históricamente, los rotulistas no contaron con una formación profesional formal, sino que adquirían sus conocimientos a través de la tradición gremial o la enseñanza familiar. Durante la Revolución Industrial, el oficio alcanzó un estatus profesional, influenciado por movimientos artísticos como el Art Nouveau y Arts and Crafts, que promovían la accesibilidad estética y funcionalidad en el diseño (Barriga, 2020). Sin embargo, con respecto a la preparación de los rotulistas, se constituyó principalmente mediante la práctica directa entre maestro–aprendiz, el uso del pincel, la construcción de letras a gran escala y demás saberes específicos que se desarrollaron íntegramente en la práctica de los talleres. Según Naranjo (2024), "el conocimiento formal opera entre otras por medio de las correcciones por parte del mentor" (p. 302). Estas experiencias significativas permitieron a los rotulistas formarse a través del aprendizaje directo, factor que consolidó a la práctica de los letristas como Oficio de la Rotulación.

El rotulista, también llamado letrista, se especializa en la pintura de carteles, anuncios y la rotulación de diversas superficies (Rodríguez, 2024). Su trabajo es fundamental para la construcción del paisaje urbano, ornamentando y dotando de identidad visual a barrios y ciudades. Si bien el rótulo es un anuncio que tiene el objetivo de comunicar y trasmitir mensajes informativos del nombre del local, el servicio y/o el producto que se ofrece, además posee un alto valor visual dentro de la cultura popular debido a su tratamiento estético y decorativo. Según Enríquez (2020) existen dos tipos de rótulos: el formal, asociado a sectores empresariales y gubernamentales, y el popular, caracterizado por un conjunto de letras y dibujos que se observa en la fachada de diversos locales comerciales, considerado como un medio de comunicación local. Por consiguiente, el rótulo popular es objeto de estudio e investigación, pues todavía refleja la presencia de la rotulación tradicional desde el oficio. Por su parte, Checa y Castro (2015) definen el rótulo popular como un instrumento comunicacional con un mensaje sintético y claro, cuya esencia radica tanto en el rotulista como en el cliente que lo solicita. Además, los autores destacan su versatilidad para transmitir información en diversos contextos, desde anuncios comerciales hasta campañas políticas y eventos culturales. En esta línea, Cue (citado por Ruiz, 2022) lo considera una forma de branding vernáculo, trascendiendo su función meramente informativa. Por lo cual es fundamental señalar que la raíz del oficio de la rotulación es el rotulismo popular, basado en la habilidad manual, mientras que el rotulismo formal es la evolución del mismo orientado hacia el uso de tecnologías digitales.

Ciertamente, en el rótulo, la escritura y la tipografía son el principal elemento visual que ha evolucionado adaptando mensajes lingüísticos efímeros y temporales dentro de la civilización. Mosterín (1993) menciona que “La escritura es una tecnología cultural, tan susceptible de análisis funcional y optimización racional” (p. 13). De tal forma que, lleva consigo rezagos culturales que le han permitido contextualizarse según su entorno, y a la vez adaptarse por ser un lenguaje visualmente tangible dentro de un sistema de comunicación. En este contexto, la tipografía juega un papel central en la comunicación visual, siendo definida por diversos autores inmersos en la académica del diseño como una herramienta de comunicación que visualiza el lenguaje y facilita la identidad gráfica. En este sentido, su evolución fue influenciada por la caligrafía que permitió el origen de la letra asociada a la perfección del trazo, por la tipografía que puso a disposición fuentes listas para la instalación; y por la creatividad de los letristas, quienes desarrollaron y decoraron a partir de tipos ya establecidos nuevos estilos tipográficos a través del lettering.

El lettering, como diseño de letras, permite un alto grado de libertad creativa, reflejando el toque personal del rotulista. Maronese (citado por Genovese, 2007) lo describe como una manifestación artística aplicada en diversos soportes, desde vehículos hasta fachadas y carteles. Asimismo, Cardona et al. (2021) destaca al rotulo como tal por su capacidad para conectar imágenes y palabras en el proceso comunicativo. Estos mensajes claros y concisos, buscan transmitir y gestionar el espacio visual, convirtiendo a las letras en imágenes por su alto contenido gráfico. Por lo mencionado anteriormente, las letras son significativamente apreciadas en la rotulación por su desarrollo creativo, diseño, composición y función informativa en la comunicación visual del entorno cotidiano de una comunidad. Gorodischer (2023) menciona que el diseño de letras a medida que se perfeccionaba se alejó de los rasgos de la escritura manual y se fue acercando al formalismo de la escritura impresa. En relación a lo expuesto, Checa y Castro (2010) mencionan que debido a la proliferación tecnológica de soportes y herramientas digitales hubo una desaparición de la rotulación tradicional inmerso en plena era de transformación digital e información.

La rotulación fue migrando de la pared al papel, por medio del uso de maquinarias como pistolas de compresor y stencil. Por consiguiente, técnicas como la serigrafía, el plotter de corte de materiales plásticos adheridos a muros, la impresión y digitalización a nuevos soportes como lonas, vallas publicitarias, gigantografías, entre otros (Checa & Castro, 2010). De tal forma que, el factor tecnológico llegó a ser un punto de inflexión en el oficio de la rotulación, pues la gráfica popular se enfrentó a la gráfica formal. Asimismo, Checa y Castro (2010), subrayan la importancia de la letra en el rótulo popular, ya que no solo transmite el mensaje, pues si bien la letra representa al lenguaje como tal, también figura creatividad en el deseo de comunicar y transmitir. De ahí que, para el presente estudio se planteó analizar el lettering inmerso en el rótulo popular a través de principios de diseño gráfico y tipográfico, explorando sus elementos visuales y simbólicos, así como su impacto en el diseño contemporáneo y su relevancia en la comunicación visual.

Metodología

El estudio se enmarcó en un enfoque cualitativo descriptivo, en base a las características del lettering a través del diseño gráfico y tipográfico en la rotulación popular en la provincia de Cotopaxi. Además, se utilizó una exploración directa en territorio de la ciudad de Latacunga, San Felipe, Parroquia Eloy Alfaro, zona donde convergen varios sectores comerciales. Para identificar de manera óptima la presencia de la rotulación y el diseño de lettering se implementó el método de observación directa de campo mediante un registro fotográfico de diversos soportes. A través de una selección de inclusión y exclusión se resaltó características principales como son: presencia del diseño de lettering tradicional, variación de estilos tipográficos, disposición de caracteres, aplicación de colores y ornamentos propios de la rotulación popular. Dentro de un marco muestral de 5 soportes se reconoció al transporte de carga (camiones) como objeto de estudio de esta investigación, puesto que hasta la actualidad reflejan el oficio del rotulista tradicional. Entorno a esto Enríquez (2020), señala que el rótulo en vehículo “es un tipo de rótulo que tiene un gran peso en el aspecto del camión, y es una gráfica popular que va de aquí para allá viajando por todo el país.” (p. 21).

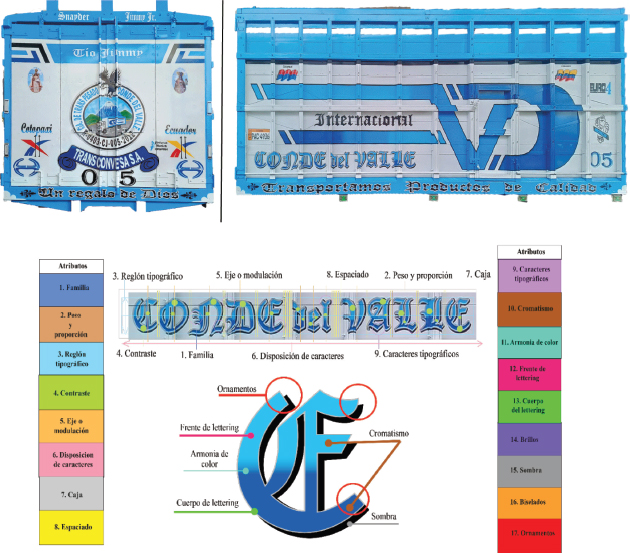

A partir del método de tres niveles de Panofsky, se inició el estudio desde el primer nivel también llamado pre-iconográfico. Por lo tanto, se profundizó en elementos visuales y características formales del lettering en el rótulo popular como son: la tipografía, el color, composición y disposición, basado en el Manual de Elementos de Diseño de Samara (2008). Del mismo modo, se emplearon criterios del libro de Pepe (2021) que clasifica la tipografía en cuatro grupos: sin serif, con serif, cursivas y decorativas mediante el reglón tipográfico, eje de modulación e interletrado. Además, se tomaron como referencia elementos del filete porteño de Genovese (2007, 2011) que aportan volumen, luz y ornamentos al lettering. Posteriormente, en el segundo nivel llamado iconográfico, se realizó un análisis connotativo en relación a la interpretación de los elementos visuales, iconografías y su significado simbólico y cultural, así como el mensaje expreso. Y finalmente, en el tercer nivel, iconológico, de carácter contextual, el análisis requirió una comprensión más profunda de los valores simbólicos, de la función social y el impacto emocional en el contexto cultural, social e histórico (Panofsky, 1987). Para lo cual se diseñó una matriz de análisis visual de las principales características del lettering en el rótulo popular desde los principios de diseño gráfico y tipográfico, esto por la estructura de la letra y la disposición que se da a los elementos del rótulo.

Resultados

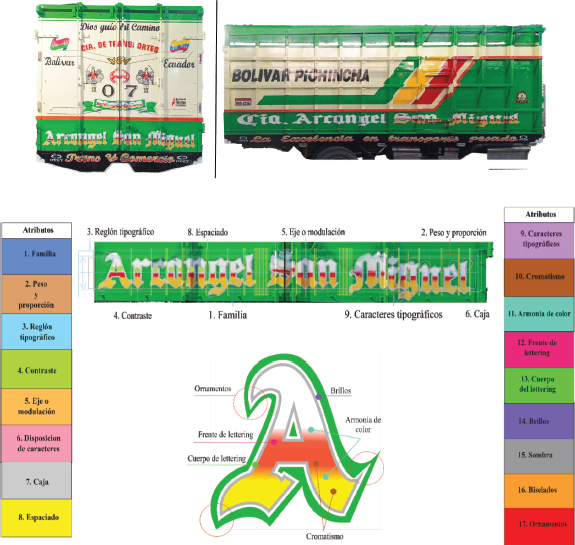

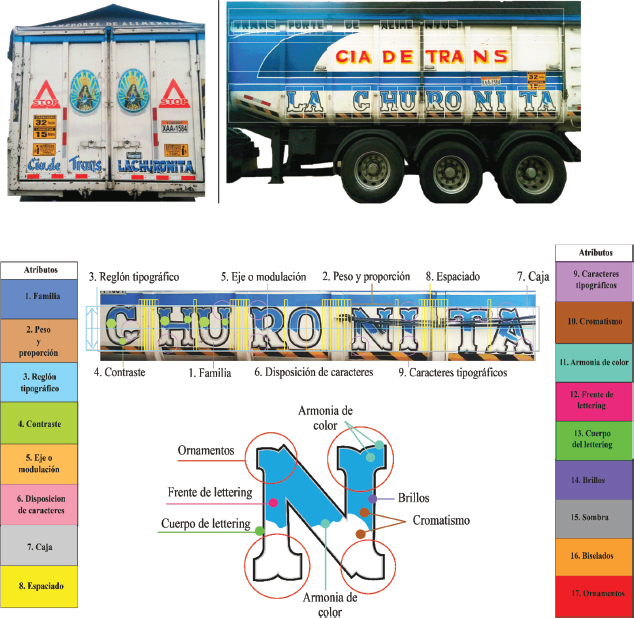

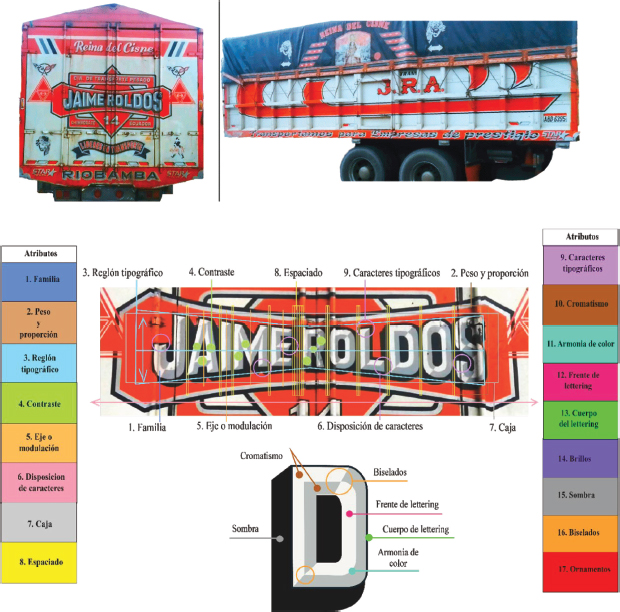

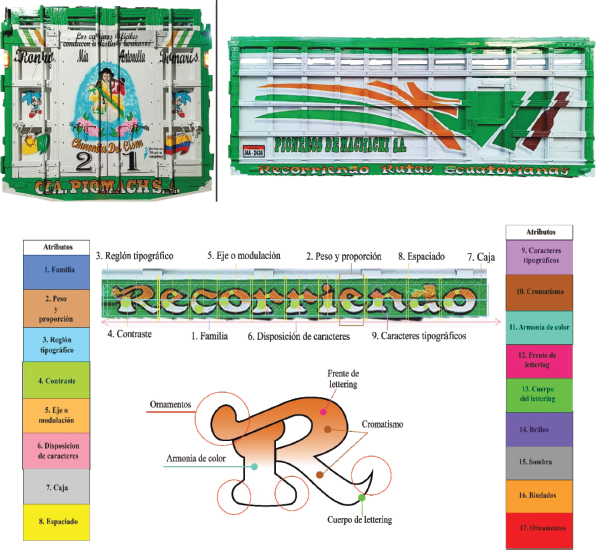

A continuación, se presentan los resultados de la primera etapa pre-iconográfico que muestra el análisis visual del lettering en el rótulo popular. Se detalla de forma denotativa los elementos visuales y formales como son: tipografía, color, composición y disposición. De tal forma que la matriz expone minuciosamente elementos de diseño gráfico y tipográfico como se muestra en las Figuras 1, 2, 3, 4 y 5, los mismos que al ser presentados de forma detallada permiten consolidar la interpretación dentro del análisis iconográfico.

Figura 1: Representación del análisis visual del rótulo popular y lettering del Caso de Estudio 1 (2024).

Fuente: Propia.

Figura 2: Representación del análisis visual del rótulo popular y lettering del Caso de Estudio 2 (2024).

Fuente: Propia.

Figura 3: Representación del análisis visual del rótulo popular y lettering del Caso de Estudio 3 (2024).

Fuente: Propia.

Figura 4: Representación del análisis visual del rótulo popular y lettering del Caso de Estudio 4 (2024).

Fuente: Propia.

Figura 5: Representación del análisis visual del rótulo popular y lettering del Caso de Estudio 5 (2024).

Fuente: Propia.

Una vez determinados los elementos gráficos y tipográficos se ha generado una base de información para desarrollar el segundo nivel iconográfico. De tal modo que la composición en los rótulos de camiones revela, en términos de dimensión del espacio, un formato vertical y horizontal de la caja del vehículo, definiéndose como un objeto tridimensional, pues dispone de caras (superficies) bidimensionales. En estas composiciones el espacio se redefine de forma estática, mediante el movimiento y profundidad de elementos gráficos alineados de forma variada tanto a la izquierda, derecha, centrado o justificado, lo cual permite crear ilusiones visuales dinámicas mediante la variación de zonas negativas como el fondo o espacio y zonas positivas como la forma o figura. Las disposiciones más comunes, como se muestran en las Figuras 1-5, son las horizontales y en arco, y en menor grado, disposición en gradación, permitiendo generar mayor fuerza visual, así como dinamismo y transición. Los caracteres, en su mayoría romanos y condensados, presentan un tracking o espaciado irregular, esto debido a las irregularidades del soporte de madera o metal, lo que puede llegar a afectar la legibilidad. Sin embargo, en función del espacio no es un impedimento para crear este tipo de diseños con ajustes en densidad de textos, pues el artista rotulador se adapta a las condiciones de la superficie, posibilitando un diseño visualmente distinguible.

En cuanto a la forma como se observa en las Figuras 1-5 se evidencia el predominio de tipografías cursivas y sin serif, con estilos góticos, manuscritos, humanistas y geométricos. También, se observa un contraste moderado en los trazos, aunque las manuscritas por sus trazos gruesos y finos presentan mayor contraste. Los terminales incluyen caracteres tipográficos lineales, adornados, medievales y fantasía como se observa en las Figuras 1 y 2, que, según Rodríguez (2024), son “extensiones y terminaciones de la letra que la embellece además de proporcionar balance en la composición” (p. 124). Aquí se ponen en manifiesto los ornamentos que consisten en manipulaciones de la anatomía morfológica de la letra en astas y terminales, estos aspectos estilísticos con ciertas exageraciones como la cola de pescado y espolones, aportan detalles personalizados, además que conllevan vestigios tradicionales propios de la escritura manual y de la terminación a pincel, transmitiendo sofisticación, creatividad y tradición en cada uno de sus trazos.

En cuanto al color, predominan combinaciones monocromáticas, acromáticas y análogas en tonos cálidos, fríos y neutrales, provenientes del uso de tonos: naranja, verde, azul, blanco y negro, según se evidencia en los 5 casos, mayormente en las Figuras 1 y 5. Estos colores cálidos sugieren asociaciones como energía, vitalidad, alegría y a colores fríos y neutrales exclusividad, sofisticación y fuerza, destacando la composición del rótulo mediante gamas saturadas de colores. Samara (2008) enfatiza en el poder del color como herramienta comunicativa, capaz de establecer relaciones espaciales y visuales. Estos colores como se aprecian en las Figuras 1-5 juegan un papel sustancial en la creación de la letra decorativa del rótulo popular a través de aplicaciones de colores claroscuros que incluyen sombras tridimensionales, brillos espontaneos y degradados de alta luminosidad, así como biselados 3D generando profundidad y dinamismo. La colorimetría clara y contrastante crea un impacto visual atractivo y funcional. De tal forma que la habilidad de los rotulistas se destaca por diseñar piezas uniformes y precisas reflejando una gran destreza en técnica y acertada elección de los elementos visuales que conforman la apariencia de cada pieza, sin afectar la legibilidad y armonía estética, con el fin de mantener el diseño funcional y atractivo.

La composición del rótulo se determina por el espacio disponible y ordenamiento del diseño más que el plano en sí. El texto principal se presenta en mayúsculas y corresponde al nombre de negocio o compañía de transporte, con algunos textos secundarios en menor escala como descripción del negocio, localización e inclusión frases coloquiales, que reflejan la presencia de una jerarquía visual que facilita la distinción entre textos. Según Hip (2010), los subtextos incluyen información específica acompañados de elementos decorativos. Además, los rótulos incorporan patrones geométricos y orgánicos, incluyendo logotipos corporativos. Mosquera (2021) “los describe como flechas estilizadas que comunican dirección y dinamismo” (p. 51). Estos elementos se integran estratégicamente en la carrocería del vehículo, aprovechando su estructura para lograr equilibrio visual y reforzar la identidad gráfica. Estos elementos visuales consisten en líneas de carácter dinámico dentro y fuera del formato que refuerzan la sensación de movimiento direccional, siendo un complemento que acompaña y fortalece la composición del lettering y del rótulo como tal.

De tal modo que los textos principales o frases inmersas en la composición del rótulo brindan información detallada como es “Compañía de transporte pesado”, “Trans”, “Transporte carguero”,” Cotopaxi”, “Hino”, etc., Por otro lado, Mosquera (2021) menciona que el rotulista decora el vehiculó mediante referentes del contexto cultural como posibles significantes con una codificación muy variada. Estos mensajes en la mayoría de los casos son frases coloquiales de clientes que solicitan el servicio de decoración de cajones expresando personalidades, cotidianidad, religiosidad, patriotismo, y diversas actitudes de los propietarios o simplemente anunciar aspecto del negocio de manera creativa. En ocasiones se inclinan por el eslogan del negocio que pretende hacer del rótulo algo más identificable para el giro comercial. También, se aprecia una gran panoplia de frases coloquiales características del rótulo popular en camiones tales como “Recorriendo mi lindo ecuador”, “De frontera a frontera”, “Protege a mi familia”, “Dios guía mi camino”, “Pite y pase”, “Sufrirás mientras yo viva”, “Estilo y clase”, “Los chagras atamos vetas no corazones”, etc. Estos textos indistintamente llegan a ser argots populares pues son lenguaje específico de un grupo de personas que comparten rasgos comunes ya sea por su profesión, procedencia o afición (Mosquera, 2021). De tal forma que el rótulo popular se convierte en una representación visual de un discurso colectivo, una especie de narrativa cultural, que se manifiesta ampliamente en la sinterización de actitudes, creencias, emociones o aspiraciones trasmitidas.

Por último, para concluir con el análisis visual de Panofsky es preciso desarrollar la etapa iconológica, pues de esta manera se aborda la estética local e histórica evocada en el rótulo popular móvil. Estos tienden a la sobresaturación del formato, incluso puede llegar a ser extravagante, con exceso de elementos decorativos, Hip (2010) lo relaciona con la densidad alta por ser piezas graficas con elevado contenido visual. Con respecto al diseño de letras, si bien existe una gran variedad tipográfica en cada composición, este consiste en letras básicas que mediante elementos visualmente decorativos permiten una infinidad de combinaciones, posibilitando al lettering desarrollarse dentro de la comunicación visual y la publicidad de masas. Naranjo (2024) señala que la selección tipográfica debe adaptarse al carácter del negocio, manteniendo la esencia genuina del rotulismo popular. Estos diseños reflejan identidad visual y corporativa, influenciada por la ubicación geográfica y los colores representativos ya sea de provincias o compañías. De tal forma que incorporan signos en relación al negocio o símbolos patrios como banderas y escudos, reforzando la pertenencia cultural dentro del rótulo popular. Esto se ha visto, por décadas, reflejado e inmerso no solo en la decoración de vehículos sino, en rótulos de fachadas y estructuras metálicas de locales comerciales como tiendas, peluquerías, cárnicos, en espacial mecánicas y repuestos automotrices, de ahí la relación directa con la vigencia del rótulo popular en el transporte de carga.

Estas variaciones tipográficas a través del lettering trasmiten un estilo clásico, crean una atmosfera de estética tradicional y autentica en una era tecnológica, sistematizada con una estética minimalista y estandarizada. Pepe (2021) señala que la era contemporánea en la tipografía “tiende a la uniformidad y a la homogenización, producto del poder de los medios de comunicación y al increíble avance tecnológico que condicionó el lenguaje artístico formal por la finalidad práctica mecanizada” (p. 57). Esto provoca un impacto que limita la creatividad y espontaneidad del lettering en el rótulo popular, además del desplazamiento del oficio de la rotulación y el despojo de la identidad localmente constituida por una estética moderna. Es por ello que el lettering decorativo en la rotulación popular se ha vuelto en los últimos años un recurso muy escaso, siendo considerado por los locatarios como patrimonio visual dentro de la cultura popular, y a su vez una actividad generacional que ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo.

Es así como los trabajos pictóricos de los rotulistas de manera innata no solo reflejan atributos publicitarios, comerciales o informativos, además resaltan la función identitaria y decorativa pues están inmersas en la configuración de la estética local. La ingeniosa exploración y diseño de letras del rotulista adquieren una estética muy autóctona, un carácter personalizado, exclusivo y dinámico propio de la escritura manual que, para un segmento de mercado, como es la cultura popular, aun es de interés personal o comercial. Estos motivos gráficos denotan una potente iconográfica visual de un sector social pues refleja costumbres y tradiciones compartidas. Según Galindo et al., (2020) señalan que es “una memoria colectiva que hace que se identifique, una huella que difícilmente se puede describir pero que se distingue” (p. 96), además menciona que llega a ser una mezcla del propio mestizaje, de adelantos de la era moderna, y las reminiscencias de nuestra cultura (Galind et al., 2020). De tal forma que el rótulo popular se constituye como cuadros móviles que desprenden un legado cultural inmerso en la cotidianidad de distintos barrios y ciudades debido a que posee rasgos generacionales entre maestro–aprendiz como entre clientes.

En este sentido se ha visibilizado la permanencia del rótulo popular por la aún demanda en todo tipo de comercio reflejando el reconocimiento, aceptación y adaptación de la estética local que ha constituido por años la gráfica popular en el tejido urbano, sin embargo, este ha sido poco reconocido en el diseño contemporáneo del Ecuador. Si bien el diseño del rótulo popular en función de la publicidad inmersa en nuevas tecnologías y frente a una era digital, consolidó al Diseño Visual, disciplina que plantea innovadoras conceptualizaciones teóricas en la tipografía, el color y la disposición general para la creación de medios digitales y físicos existiendo un considerable desplazamiento de la estética popular por una estética vanguardista. Sin embargo, la comunicación visual, y su funcionalidad inmersa en la rotulación popular en plena era contemporánea refleja la vigencia de la aplicación y preservación de la gráfica popular.

Es así como cabe destacar trabajos recientes como son de los exponentes mexicanos, Rótulos Bautista, quienes destacan un oficio generacional de maestro a diseñador y que han desarrollado distintas propuestas graficas en soportes tanto análogos como digitales, en colaboraciones con distintas marcas globales de renombre con el fin de resaltar elementos distintivos del rotulo popular adaptándolos a nuevos medios de la comunicación visual. Asimismo, el trabajo del rotulista Eliot Tupac que a través del diseño de lettering ha colaborado para marcas internacionales contribuyendo a la revalorización y exposición de la gráfica popular peruana en el diseño contemporáneo. Si se habla del Ecuador, varios trabajos han surgido con la intención de revalorizar el rótulo popular como es el proyecto de recopilación fotográfica de rotulación popular del diseñador Juan Lorenzo Barragán (2007). Trabajos de los diseñadores Ana Lucía Garcés y Manuel Kingman (2008), del colectivo La Cajonera, objetivo de visibilizar la gráfica popular en el paisaje urbano. Asimismo, se resalta el trabajo Post Graffiti del diseñador Galo Mosquera 2021, que realiza un extenso registro cartográfico del rotulista tradicional en el transporte pesado del Ecuador. Además, de la investigación de la diseñadora Lucia Naranjo (2024): El prestigio del rotulador en el barrio popular, Cotopaxi Ecuador, que expone los cambios que tuvieron que enfrentar los rotulistas en la era digital.

Finalmente, en la actualidad se destacan producciones nacionales que reflejan el interés de sectores gráficos por la iconografía popular. Esta gráfica del tejido urbano es aplicada a través del diseño en distintos medios digitales. Pepe (2021) señala que “Es bastante común que el logotipo sea resuelto como un rótulo, en base a una elección de tipografía que presente necesariamente ciertas características morfológicas relacionadas a los conceptos que se pretende comunicar.” (pp.187-188). En este contexto sobresalen producciones nacionales como la del grupo musical Papaya Dada que emplea elementos visuales del rótulo popular como son: lettering con rasgos caligráficos y góticos, ornamentos dinámicos, colores contrastantes, brillos, sombras y efectos propios de la rotulación tradicional como parte de la identidad visual de la agrupación. Dichos componentes se visualizan en distintas portadas y afiches promocionales de eventos artísticos, manejando una dirección visual bajo la estética de gráfica popular. De esta manera se refleja la personalidad del grupo, estilo musical y mensajes visuales que se pretenden trasmitir, permitiendo que sea fácilmente distinguible al público.

Así mismo, este tipo de producciones también se evidencia en diversos proyectos del Artista Guanaco Mc, como es el diseño y dirección visual y creativa de su disco Cholonización. Este disco denota una gran influencia y sugerencia a la cultura y la gráfica popular, haciendo referencia a una colonización propia de la cultura ecuatoriana. Es el trabajo de los diseñadores Oscar Medina (Azpeger) y Luis Bolaños, quienes han desarrollado una gráfica popular creativa desde las ilustraciones cargadas de referentes culturales con personajes y dibujos populares que reflejan una intención e invitación de pertenencia local y cultural ante corrientes y tendencia externas y globalizadas. Además, el desarrollo de lettering popular mediante la disposición icónica en arco, colores claros oscuros, sombras tridimensionales y ornamentos contrastantes que decoran y embellecen a la letra. El diseñador O. Medina (comunicación personal, 1 de diciembre de 2024) mencionó que para el proceso creativo empleo diversas referencias locales y populares, tomando una postura de rotulista tradicional, buscando la belleza de imperfección que caracteriza al rótulo popular, siendo idóneo con el concepto del disco. Por otro lado, L. Bolaños (comunicación personal, 1 de diciembre de 2024) señaló que el lettering en el rotulismo está influenciado por la idiosincrasia y tradiciones culturales locales proporcionándole carácter y personalidad, de tal modo que dibujar las letras de manera ingeniosa, comunica directamente, siendo funcional a la vez permite una conexión real del rótulo con el público sin necesidad de alcanzar la perfección formal.

De tal forma que la tecnología ha transformado la forma de realizar y concebir un rótulo, así como la imagen visual e iconográfica inmersa, debido a que ofrece un lenguaje más homogéneo y globalizado. Esto ha provocado de cierto modo la desaparición y estandarización de la estética tradicional en el diseño contemporáneo. Ciertamente prevalece un resurgimiento, apropiación y adaptación del inherente carácter personalizado y exclusivo del lettering creativo y el rotulismo popular. Además de la búsqueda de autenticidad en un mundo cada vez más saturado por imágenes digitales y estéticas sistematizadas, siendo la composición del rótulo popular, las variaciones del lettering, el color y los ornamentos, motivos visuales significativos dentro de la gráfica popular y el diseño visual.

Conclusiones

En la presente investigación del proceso creativo del rótulo popular se pusieron en manifiesto conocimientos intuitivos y empíricos de los rotulistas puesto que en su mayoría no contaron con una formación académica de diseño. Sin embargo, el rótulo evidenció varios principios y fundamentos de diseño tanto gráfico como tipográfico, dado que presenta un dominio técnico en cada pieza visual. Es así que, mediante un análisis visual de Panofski, en función al análisis denotativo, connotativo y contextual, se determinó desde el fondo un formato vertical y horizontal, conforme al espacio del soporte, este es de carácter esencialmente bidimensional, con varias superficies, prevaleciendo la uniformidad simétrica en la composición. Además, la distribución y disposición de elementos se da en torno al formato con presencia de una jerarquización visual de textos principales y sub textos con variaciones en la alineación.

Con respecto a la forma, se determinó que la presencia de la letra adquiere como base principal para el desarrollo creativo tipográficas estandarizadas como serif o palo seco y script o cursivas, siendo fuentes de inspiración para la construcción de lettering popular mediante la libertad creativa de trazados con relación a estilos y caracteres tipográficos. Mediante el tratamiento morfológico de la letra como son las estilizaciones y ornamentos en remates y astas de la letra propios de la terminación a pincel, permiten crear variedad de composiciones de lettering creativo, proporcionando dinamismo, personalidad y exclusividad a cada diseño. El color es un elemento fundamental que configura al artefacto comunicacional del rótulo por sus tonalidades contrastantes y alta saturación, aplicación de claroscuros, degradados, biselados, sombras proyectuales en armonías monocromáticas, análogas o complementarias, incluso en función a los objetivos comunicativos y de identidad visual de un negocio. Además, de la disposición de elementos compositivos que complementan la pieza gráfica como patrones geométricos, en ocasiones formas orgánicas o incluso figuras religiosas, caricaturas o logotipos, siendo formalmente los elementos que caracterizan al rótulo popular sin la aplicación estricta de las reglas tipográficas pues se prioriza la creatividad y adaptabilidad de lettering, siendo la imperfección del diseño un rasgo singular del rótulo popular. Sin embargo, este busca garantizar la legibilidad, armonía y funcionalidad en cada diseño.

Como resultado, el rótulo popular ha llegado a ser una herramienta híbrida cultural, pues adopta recursos de industrias globales y los adapta a la transmisión de mensajes locales. Estos motivos visuales poseen una conexión directa con el entorno, pues indiscutiblemente manifiestan una aceptación, preservación, adaptación, pertenencia de la estética local. Misma que refleja una densidad alta de elementos en variaciones tipográficas, uso exuberante de colores vibrantes, composiciones espontaneas y demás elementos visuales que integran la composición del rotulo popular del transporte de carga. De esta forma, es también visto como rótulo móvil, ya que lleva consigo memorias visuales de la gráfica popular en plena era contemporánea en donde el formalismo y la estética vanguardista están homogenizando el paisaje urbano del país. Por lo que es de relevancia la presencia y preservación de la gráfica popular del rótulo móvil por ser un agente de comunicación visual generacional vigente dentro del tejido urbano que refleja la existencia del oficio de la rotulación tradicional y que conlleva un discurso visual ampliamente significativo. A través de una valiosa iconografía local se considera a la gráfica y rótulo tradicional como patrimonio cultural por ser expresiones y manifestaciones del entorno cotidiano de la cultura popular.

Estos elementos decorativos denotan un alto grado de libertad creativa, la cual permite ser considerada y apreciada desde el diseño como parte de la comunicación visual. Es esencial ampliar la visión de aplicación y adaptabilidad a nuevos soportes y espacios tanto análogos como digitales, incluyendo medios publicitarios y comerciales por ser una función inherente del rótulo. Además de la función identitaria y decorativa desarrollada tanto por los agentes productores y demandada por los clientes o receptores. Los elementos decorativos se visualizan hoy en día en diferentes soportes como plataformas digitales en relación a segmentos sociales de diversos giros comerciales, poniendo en relieve el nivel de pertenencia y adaptabilidad de la gráfica popular en el imaginario local que reviste predisposiciones de lenguajes visuales y referencias culturales, afinidades, preferencias, rasgos personales que han posibilitado constituir la estética visual del tejido urbano de las ciudades del Ecuador.

Por lo tanto, esta investigación que se desarrolló mediante un análisis de la rotulación popular del transporte de carga y la gráfica inmersa en él, concluye que la producción visual debe ser potencializada mediante herramientas digitales en conjunto de técnicas análogas que permitan diseños mediante la exploración creativa con elementos visuales del rótulo popular y que este se sume como referente visual dentro del diseño contemporáneo. López (2014), menciona que “El diseñador contemporáneo es un ser humano racional y afectivo a la vez cultural, social, tradicional, moderno” (p. 13). Siendo esencial el interés del diseñador con una mayor apreciación, adaptación y exposición del lettering popular y los motivos decorativos que constituyen la gráfica del rótulo tradicional. De tal modo que, se conciban composiciones que funcionen como constructor de identidad visual por su alto valor comunicativo y estético con un amplio discurso visual y este, a su vez se desarrolle en áreas interconectadas como Diseño Corporativo, Branding, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Packaging, Producción Audiovisual, Merchandising, entre otros. Con el fin de optimizar la comunicación visual con la audiencia y generar experiencias, más aún si estas prácticas poseen un vasto repertorio iconográfico local de máximo impacto que se desborda dentro del contexto sociocultural del tejido urbano del Ecuador. Siendo la libertad creativa, legado del rotulista popular, que contribuya al diseñador y al diseño contemporáneo en función de una búsqueda por la identidad local, mediante una gráfica significativa enalteciendo y visibilizando la estética del rótulo popular, esencia cultural que ha trascendido en el tiempo y espacio y que refleja un profundo vínculo emocional que se revitaliza a través de este estudio.

Referencias bibliográficas

Barragán, J. L. (2007). Gráfica popular. Quito, Ecuador: Dinediciones. https://issuu.com/juanlorenzo/docs/graf_popular

Barriga, S. (2020). Transformación de las prácticas contemporáneas del Diseño Gráfico y su institucionalización como carrera bajo las dinámicas del mercado en las Instituciones de Educación Superior de Riobamba, periodo 2000 – 2015. Buenos Aires: Repositorio de la Universidad de Palermo. https://www.palermo.edu/dyc/doctorado_diseno/documentacion/Tesis_Barriga.pdf

Cardona, J., Valero, C. y Vaca, Y. (2021). Publicación: Lettering e innovación en la creación de contenidos publicitarios. Repositorio de la Fundación Universitaria Compensar. https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/entities/publication/afabdb05-7abc-43fe-a6dc-f6d78bf0ea02

Checa, M. y Castro, P. (2010). El olvido de lo obvio: la rotulación popular, un elemento de publicidad en el paisaje urbano. Diseño y sociedad, 24-33. https://martinchecaartasu.com/wp-content/uploads/2017/09/articulo-El-olvido-de-lo-obvio.pdf

Checa, M. y Castro, P. (2015). El rótulo popular común denominador del paisaje urbano de México. In A. González y A. Castillo, Estudios historicos sobre cultura visual, 1-13. México: Instituto Mora. https://martinchecaartasu.com/wp-content/uploads/2017/08/capitulo-El-rotulo-popular-comun-denominador-del-paisaje-urbano-en-Mexico.pdf

Enríquez, P. (2020). Hacia una revalorización del rótulo popular comercial en el diseño y la comunicación visual: el caso de la Ciudad de México: acercamiento histórico y gráfico durante el Siglo XX. Mexico: Repositorio de la Universidad Autonoma Nacional de México. https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000799491

Galindo, E., Gonzales, M. y Rodriguez, D. (2020). La gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano. Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación, 99-101. https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/article/view/4087

Garcés, A. L. y Kingman, M. (2008). Ojo al aviso: Una panorámica de la gráfica, el diseño, el arte y la comunicación visual popular. La Cajonera. https://issuu.com/analuciagarces/docs/ojoalaviso

Genovese, A. (2007). Filete Porteño (1 ed.). Buenos Aires. https://www.folkloretradiciones.com.ar/literatura/filete_porteno.pdf

Genovese, A. (2011). Manual de filete porteño. Buenos Aires: Grupo Ediciones Porteñas. https://www.fileteado.com/wp-content/uploads/2020/06/Alfredo_Genovese_Manual_del_Filete_Porteno_ES.pdf

Gorodischer, H. F. (2023). Curiosidades tipográcas (2 ed.). Ediciones UNL. https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/handle/11185/7112

Hip, N. (2010). Gráfica Popular en la Vega Central: Una aproximación desde los creadores y locatarios. Santiago de Chile: Repositorio de la Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106286

López Ulloa, A. A. (2014). Del diseño tradicional al diseño complejo contemporaneo. Diseño y Sociedad(35-36), 6-13. https://disenoysociedadojs.xoc.uam.mx/index.php/disenoysociedad/article/view/370/367

Mosquera, G. (2021). POSTGRAFFITI. Cartografía del rotulismo popular en el transporte pesado del Ecuador (1 ed.). (C. E. Cuenca, Ed.) Cuenca: Casa Editorial del GAD de Cuenca. https://ebooks.ucacue.edu.ec/library/publication/postgraffiti-cartografia-del-rotulismo-popular-en-el-transporte-pesado-del-ecuador

Mosterín, J. (1993). Teoría de la escritura. Madrid: Icaria Editorial.

Naranjo Huera, V. L. (2024). El prestigio del rotulador en el barrio popular, Cotopaxi Ecuador. Actas de Diseño, 302-304. https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/actas/article/view/11717

Panofsky, E. (1987). El significado en las artes visuales. NewYork: Alianza Editorial S.A. https://monoskop.org/images/5/55/Panofsky_Erwin_El_significado_en_las_artes_visuales_1979.pdf

Pepe, E. (2021). Diseño tipográfico La tipografía más allá de la forma (Vol. 1). Argentina: Ediciones de la Utopía. https://eduardopepe.com/wp-content/uploads/2020/06/versionmuestradiglibro_dc3b1tg_latipografiamasalladelaforma_2020.pdf

Rodríguez, N. (2024). La rotulación tradicional a pincel: caida u resurrección de un oficio. Valencia: Repositorio de la Universitat Politecnica de Valencia. https://riunet.upv.es/handle/10251/211360

Ruiz, J. (2022). Rescate y promoción de la rotulación como parte de la gráfica popular mexicana. México: Repositorio de la Unversidad autonoma del estado de Morelos. http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2488

Samara, T. (2008). Los elementos del diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=306490

BIO

Andrea Fernanda Yánez Mora  estudiante de Diseño Gráfico en la Universidad Técnica de Cotopaxi, reside en Latacunga y Quito, Ecuador. Además, es artista independiente dentro del Arte Urbano. Su concepto artístico radica en el interés por la exploración y estudio de la iconografía local latente en la cotidianidad, imágenes y letras desde a escritura de graffiti, arte vernácula desde el propio contexto con visión y aplicación en el diseño contemporáneo y la comunicación visual. Con el fin de explorar la culturalidad y tradición del tejido urbano mediante la inherente conexión del diseño y el arte permitiendo crear una gráfica significativa que sea más que un producto, una experiencia visual del arte y el artista. andyanez18@gmail.com

estudiante de Diseño Gráfico en la Universidad Técnica de Cotopaxi, reside en Latacunga y Quito, Ecuador. Además, es artista independiente dentro del Arte Urbano. Su concepto artístico radica en el interés por la exploración y estudio de la iconografía local latente en la cotidianidad, imágenes y letras desde a escritura de graffiti, arte vernácula desde el propio contexto con visión y aplicación en el diseño contemporáneo y la comunicación visual. Con el fin de explorar la culturalidad y tradición del tejido urbano mediante la inherente conexión del diseño y el arte permitiendo crear una gráfica significativa que sea más que un producto, una experiencia visual del arte y el artista. andyanez18@gmail.com

Alfredo Mauricio Astudillo Mamarandi  posee una Licenciatura en Diseño Gráficos y es Economista en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional de Chimborazo - Ecuador, con especialización en Dirección de Marketing, Maestría en Diseño y Gestión WEB, y Maestría en Artes Visuales. Desde sus inicios, se ha desarrollado como profesional en libre ejercicio en áreas de publicidad, web, multimedia (animación y edición) promoción y Marketing, además de tener conocimientos en áreas económicas, le ha permitido ser partícipe de equipos de trabajo multidisciplinarios, en proyectos de inversión y desarrollo económico, así como también en investigaciones locales. En los últimos años está vinculado a la docencia y la investigación desde de la Educación Superior. alfredo.astudillo7976@utc.edu.ec

posee una Licenciatura en Diseño Gráficos y es Economista en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional de Chimborazo - Ecuador, con especialización en Dirección de Marketing, Maestría en Diseño y Gestión WEB, y Maestría en Artes Visuales. Desde sus inicios, se ha desarrollado como profesional en libre ejercicio en áreas de publicidad, web, multimedia (animación y edición) promoción y Marketing, además de tener conocimientos en áreas económicas, le ha permitido ser partícipe de equipos de trabajo multidisciplinarios, en proyectos de inversión y desarrollo económico, así como también en investigaciones locales. En los últimos años está vinculado a la docencia y la investigación desde de la Educación Superior. alfredo.astudillo7976@utc.edu.ec

Sergio Eduardo Chango Pastuña  es un artista conceptual, ilustrador, muralista, animador 2D, escritor del graffiti y docente de la carrera de diseño y animación digital 2D de la “Universidad Técnica de Cotopaxi”, sus procesos y creación artística se basa enfatiza temáticas efímeras que van más allá de lo superficial, tomando como referencia el contexto de la cotidianidad de los “Mashkas”, Latacungueños del corazón, que en su día a día crean atmósferas e historias que deben ser contadas desde las practicas visuales y trasladas hacia un sin número de soportes, medios de expresión y puntos de vista que buscan configurar una acción critica en la intervención de los espacios públicos. La herramienta del diseño y artes como un motor de cambio y de necesidad de los seres humanos. sergio.chango@utc.edu.ec

es un artista conceptual, ilustrador, muralista, animador 2D, escritor del graffiti y docente de la carrera de diseño y animación digital 2D de la “Universidad Técnica de Cotopaxi”, sus procesos y creación artística se basa enfatiza temáticas efímeras que van más allá de lo superficial, tomando como referencia el contexto de la cotidianidad de los “Mashkas”, Latacungueños del corazón, que en su día a día crean atmósferas e historias que deben ser contadas desde las practicas visuales y trasladas hacia un sin número de soportes, medios de expresión y puntos de vista que buscan configurar una acción critica en la intervención de los espacios públicos. La herramienta del diseño y artes como un motor de cambio y de necesidad de los seres humanos. sergio.chango@utc.edu.ec