ARTE, TRANSFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DINÁMICAS DE PODER EN LOS ANDES

ART, SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION AND POWER DYNAMICS IN THE ANDES

Laura Soto Gutiérrez

Universidad Rey Juan Carlos

DOI: 10.33732/ASRI.6833

.........................................

Recibido: (01 04 2025)

Aceptado: (15 05 2025)

.........................................

Cómo citar este artículo

Soto Gutiérrez, L. (2025). Arte, transformación socioeconómica y dinámicas de poder en los Andes. ASRI. Arte y Sociedad. Revista de investigación en Arte y Humanidades Digitales, (27), e6833. Recuperado a partir de http://doi.org/10.33732/ASRI.6833

Resumen

Este estudio, basado en una investigación etnográfica y documental, examina cómo la pintura desarrollada en las comunidades indígenas de Tigua (Cotopaxi, Ecuador) desde finales de los años setenta del siglo XX se ha constituido como un nuevo recurso económico y simbólico, transformando las formas de organización social y los esquemas de poder local. A partir del análisis de este caso, se explora cómo una práctica artística puede articularse con dinámicas de desarrollo, visibilidad externa y reorganización comunitaria en contextos indígenas andinos. Este trabajo propone una lectura crítica de las formas en que el arte, en tanto campo de producción y circulación, puede reconfigurar trayectorias familiares, relaciones territoriales y jerarquías sociales en escenarios rurales posagrarios.

Palabras clave

Arte indígena, transformación social, pintura de Tigua, Andes ecuatorianos.

Abstract

This study, based on ethnographic and documentary research, examines how painting developed in the indigenous communities of Tigua (Cotopaxi, Ecuador) since the late 1970s has become a new economic and symbolic resource, transforming forms of social organisation and local power schemes. Based on the analysis of this case, we explore how a situated artistic practice can be articulated with dynamics of development, external visibility and community reorganisation in indigenous Andean contexts. This paper proposes a critical reading of the ways in which art, as a field of production and circulation, can reconfigure family trajectories, territorial relations and social hierarchies in post-agrarian rural settings.

Keywords

Indigenous art, social transformation, Tigua painting, Ecuadorian Andes.

Introducción

A finales de los años 70 del s. XX, en una región de páramo de los Andes del Ecuador (ver Figura 1), surgió un fenómeno artístico particularmente interesante y complejo que trastocó la coyuntura socioeconómica y política de esta región: la pintura de Tigua1.

Figura 1: Mapa de Andes de Ecuador y situación de Tigua (2025).

Fuente: Google Maps. (https://goo.su/KOGbsbY).

Antes del surgimiento de esta pintura, los habitantes de esta área vivieron siglos de opresión bajo diferentes sistemas de dominación colonial y poscolonial. Tras las leyes de la reforma agraria (1964 y 1973) y el fin del sistema de hacienda, sus comunidades continuaron luchando por la supervivencia ante una situación muy vulnerable. El informe socio económico publicado en 1976 por el Instituto de Antropología y Geografía ecuatoriano (IEAG) definía con desesperanza la situación de estas comunidades ubicadas en una altitud entre 3200 y 4000 metros sobre el nivel del mar, expresando cómo “su vida económica y social [se encontraba] en una eterna lucha con la naturaleza bravía y de condiciones climáticas extremas” (Costales y Costales, 1976, p. 31) y subrayando cómo “sus pobladores indígenas atravesaban un problema crítico que requería una urgente atención” (Costales y Costales, 1976, p. 51).

Asimismo, tras la reforma agraria se aceleró en Tigua un proceso de minifundización y aumentaron las desigualdades en la distribución de la tierra. Aunque la mayoría de las unidades agrícolas estaban en manos indígenas, solo accedían a una pequeña fracción de la tierra cultivable, en su mayoría erosionada, de difícil acceso y con escasa aptitud agrícola. El IEAG informa que la desocupación de la población era un factor muy preocupante y vaticinaba un tremendo aumento de la migración para buscar fuentes de trabajo en las ciudades. Se apuntaba a la inminente desterritorialización y se planteaba la urgencia por crear algún tipo de acción dirigida a “robustecer las bases sociales, económicas y culturales” y “promover el cambio socioeconómico del indígena” (Costales y Costales, 1976, p. 51).

A finales de los años setenta, en este contexto de adversidad y desolación, surgió la pintura de Tigua. Esta expresión artística, denominada pintura naif, nacida de la revalorización del folclore ecuatoriano y una casuística particular, se presentó como ‘antídoto’, como motor de cambio y vector de desarrollo, además de como impulsor de la identidad cultural andina. En el contexto global actual, diversas manifestaciones de la pintura naif de autorrepresentación comunitaria, como la pintura haitiana, huichol de México o suwer de Senegal, siguen capturando el interés del público con su halo de exotismo o la defensa de su ‘pureza’ identitaria y presentándose como un impulsor del desarrollo comunitario. El trabajo de investigación que se desarrolla a continuación examina el fenómeno de las pinturas de Tigua, exponiendo un análisis crítico y profundo que revela complejidades subyacentes dignas de exploración en otros ejemplos de representaciones artísticas a nivel mundial.

El fenómeno de la pintura Tigua con sus cuarenta años de vida, muestra cómo a partir de la creación de un sistema estético artístico en sus pinturas, estas comunidades redefinieron su identidad cultural y han influido y despertado mecanismos de representación identitaria que actualmente forman parte de la negociación política del movimiento indígena. Pero no sólo eso, la pintura de Tigua ha generado transformaciones significativas en los esquemas sociales de esta región, alterando el posicionamiento social, político y económico de sus habitantes y aumentando una feroz diferenciación socioeconómica entre ellos. Este estudio analiza minuciosamente esta segunda hipótesis y muestra cómo el fenómeno de la pintura ofrece un caso de estudio paradigmático para comprender la interacción entre arte, poder y sociedad.

Metodología

Este estudio se inscribe en un enfoque cualitativo de carácter etnográfico, combinando análisis documental, trabajo de campo prolongado y estudio de caso. La investigación se centró en las comunidades indígenas de Tigua (Cotopaxi, Ecuador), tomando su trayectoria pictórica como observatorio para examinar los vínculos entre prácticas artísticas, transformación económica y reorganización social. Aunque no pretende una generalización estadística, el estudio asume que ciertos casos, por su intensidad y complejidad, permiten iluminar dinámicas estructurales más amplias. En este sentido, la región de Tigua constituye un caso revelador: presenta una trayectoria extensa, fuerte proyección regional e internacional y un volumen significativo de documentación producida tanto por personas e instituciones externas como por los propios integrantes de las comunidades. El trabajo de campo se desarrolló entre 2010 y 2017 e incluyó estancias en las comunidades de Tigua, entrevistas en profundidad a artistas, familiares y comerciantes, así como análisis de catálogos, obras, materiales visuales y publicaciones académicas. También se incorporó el papel de instituciones presentes en la zona, como la Misión Salesiana de Zumbahua, y el estudio de discursos en medios, exposiciones y documentos de cooperación al desarrollo.

Resultados de la investigación

1. Del colapso agrario al surgimiento artístico

Las comunidades de Tigua fueron sometidas, desde el siglo XVI, a distintos sistemas de explotación, permaneciendo bajo el régimen de la hacienda Tigua hasta la implementación de las leyes de Reforma Agraria (1964 y 1973). Durante ese largo periodo, trabajaron bajo el sistema de huasipungo, un régimen de servidumbre en el que “la principal obligación del huasipunguero consistía en poner a disposición del terrateniente su fuerza de trabajo individual durante un cierto número de días a la semana (cuatro o cinco), además de un trabajo rotativo entre las familias huasipungueras destinado al servicio personal del propietario en la casa de la hacienda (la huasicamía)” (Guerrero, 1991, pp. 25-26). A cambio, recibían un pequeño lote de tierra y una retribución en dinero o especies. Este sistema consolidó un modelo de poder jerárquico y restrictivo, asegurando la subordinación de la población indígena a los hacendados.

La desaparición de este modelo no se consolidó hasta mediados de los años sesenta, cuando se inició un proceso reformista impulsado por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC). Aunque la redistribución de tierras ofrecía una vía de transformación, las comunidades de Tigua debieron enfrentar múltiples desafíos: la fragilidad de su entorno, la dependencia de estructuras en crisis y una agricultura precarizada. En 1976, el Instituto de Antropología y Geografía (Costales y Costales, 1976) advertía que estas poblaciones se encontraban al borde del colapso social y territorial. Sin embargo, contra todo pronóstico, un proceso inesperado comenzaba a redefinir su destino: el fenómeno de la pintura de Tigua.

A comienzos de la década de los setenta y gracias al impulso de algunos actores extranjeros, aumentó en Ecuador el interés por los objetos del folclore ecuatoriano y piezas artísticas tradicionales. Esta revalorización se percibió como una oportunidad de negocio o complemento económico para algunas familias indígenas de Tigua. Concretamente los hermanos Toaquiza: Julio, José Alfonso y Alberto Toaquiza Tigasi comenzaron a comercializar objetos antiguos y entre estos se encontraban unos tambores decorados con pinturas, oriundos de otra región cercana (Alpamalag, cantón de Pujilí)2.

El nacimiento de la pintura de Tigua como pintura de bastidor se produjo a partir de la conversación entre una comerciante de arte y antigüedades y uno de los hermanos Toaquiza3; este cambio de formato, a uno más ligero y de menor tamaño, se pensó que podría provocar un aumento de ventas, principalmente en el sector turístico. De forma mayoritaria se suele señalar a la extranjera Olga Fisch como la persona que sugirió la idea de trasladar las pinturas del tambor al formato cuadro. La propia Olga Fisch narra en su libro cómo ella fue la promotora:

Otro caso similar y bastante llamativo es el caso de las pinturas de Tigua, Zumbahua, en la provincia de Cotopaxi. La gente de allí pintaba únicamente tambores de cuero de borrego. Un día le dije a uno de ellos: “no pinten sólo tambores, sino también cuadros”. “Pero ¿qué es un cuadro, patrona?” Le mostré uno y le expliqué cuál es la idea del cuadro (Fisch, 1985, pp. 109-110).

2. Surgimiento del campo artístico

La emergencia y comercialización de esta práctica pictórica transformó de manera profunda la estructura socioeconómica de sus comunidades. En el transcurso de una generación, personas provenientes de contextos históricamente subordinados pasaron de trabajar como huasipungueros en el sistema de hacienda a convertirse en artistas reconocidos4 a nivel internacional, con presencia en circuitos expositivos de ciudades como Madrid, Washington o París. Un caso emblemático es el de la familia Toaquiza. Juan Cruz Toaquiza fue trabajador huasipunguero en la hacienda de Tigua; su hijo Julio participó en el origen y expansión de la pintura local; y su nieto Alfredo ha combinado su carrera artística con un papel activo en la política local, desempeñándose como concejal del cantón Pujilí.

A partir del marco teórico de Pierre Bourdieu (2001, 2011), es interesante interpretar este fenómeno como la reestructuración de un campo. El campo es para Bourdieu un espacio social en el que confluyen relaciones sociales definidas por la posesión o producción de una forma específica de capital. En Tigua se alteró el campo social mediante la irrupción de un nuevo recurso: la pintura, que desplazó al tradicional recurso ‘tierra’ y se erigió como principal capital estructurador. En pocos años, la pintura se convirtió en una actividad central para un amplio sector de la población y alteró las jerarquías internas, influyendo de forma decisiva en los procesos de estratificación social y en la diferenciación entre quienes accedían o no a los beneficios de la práctica artística. La noción de ‘campo de poder’, entendida como el “espacio de las relaciones de fuerza entre agentes o instituciones que tienen en común poseer el capital necesario para ocupar posiciones dominantes en los diferentes campos (económico y cultural en especial)” (Bourdieu, 2011, pp. 319-320), resulta clave para comprender la inserción de la pintura de Tigua en lógicas más amplias de validación económica, política y cultural.

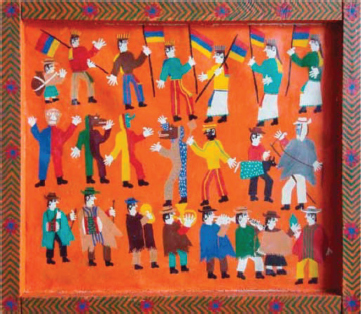

En el análisis de este caso es también fundamental considerar las tensiones entre autonomía y heteronomía en el campo artístico. Tal como plantea Bourdieu (2011), un campo autónomo se caracteriza por establecer sus propias reglas internas de consagración, mientras que un campo heterónomo está más sujeto a las demandas y condicionantes externos. En Tigua, la práctica pictórica ha estado históricamente marcada por la heteronomía: su surgimiento responde a la mirada y expectativas de agentes externos, turistas, coleccionistas, promotores, y su desarrollo ha estado condicionado por lógicas comerciales y estéticas impuestas desde fuera de la comunidad. A pesar de estas limitaciones, la identificación con etiquetas como arte ‘naif’ (ver Figura 2) ha ofrecido a los artistas de Tigua una vía de reconocimiento que, aunque restringida por marcos preestablecidos, ha facilitado su visibilidad y reconocimiento en el campo artístico nacional e internacional.

Figura 2: Anónimo. Pendoneros (sin fecha).

Fuente: Propia. Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP), Cuenca, Ecuador.

3. Estrategias de diferenciación y jerarquización social en torno a la pintura

El posicionamiento de un individuo y su núcleo familiar dentro del campo pictórico de Tigua tiene un impacto significativo en su vida, alterando profundamente su estatus socioeconómico y, potencialmente, su influencia política. Esta conformación se ve afectada principalmente por dos aspectos: por un lado, la posición social preexistente del individuo antes de la introducción de la pintura, específicamente dentro del contexto de la hacienda de Tigua. Por otra parte, su posición está determinada por la capacidad del individuo para adaptarse y asumir un rol dentro de la génesis de esta nueva estructura del campo. En torno a estos criterios de posicionamiento se han desencadenado competencias y tácticas dirigidas a conseguir un lugar en la jerarquía del campo artístico, lo cual permite el acceso a diversos tipos de capital o poder (ya sea simbólico, político, económico, entre otros) esenciales para la obtención de beneficios relacionados con la actividad pictórica, como el reconocimiento artístico, dentro de este ámbito.

En este contexto, esta petición realizada por Olga Fisch a los hermanos Toaquiza marca un hito fundamental, ya que los catapultó como los iniciadores del movimiento pictórico en Tigua. Este reconocimiento les otorgó una posición privilegiada en la cúspide de la jerarquía social de Tigua, influyendo significativamente en sus dinámicas sociales. Al erigirse como los pioneros de este arte, los Toaquiza consiguieron monopolizar este emergente y valioso medio, y su estatus de fundadores les brindó una autoridad para establecer la configuración y normativa del ámbito artístico local. Determinaban quién podría recibir la consideración de artista y establecieron los límites de pertenencia dentro del espacio artístico. “Los señores Toaquiza se sienten dueños de la pintura, dicen que son los máximos exponentes y representantes y dueños ellos, son los que acaparan todo y han ido a otros países y deciden quién es artista y quién no puede ser” (Anónimo, comunicación personal, 5 septiembre, 2012).

Igualmente, la estima hacia la familia Toaquiza provenía de un linaje de grupos dominantes durante el periodo hacendario. Esta preeminencia genealógica les confería una posición de distinción y anticipaba su liderazgo en el renacimiento artístico de Tigua.

Siguiendo el marco teórico propuesto por Bourdieu (2011), es posible identificar cómo el campo artístico genera una estructura que establece diferentes niveles ocupados por sus integrantes. Estas posiciones determinan la distribución de distintos tipos de capital (económico, social, político, simbólico, entre otros), lo cual, a su vez, influye en las dinámicas sociales dentro del campo, moldeando patrones de interacción y estrategias entre los participantes, ya sean locales o foráneos. A continuación, se analizan los capitales más relevantes en el contexto del campo pictórico de Tigua.

3.1. Capital económico

El capital económico juega un papel fundamental en el campo pictórico, se asocia por un lado con la generación de ingresos y por otro, con otros factores que influyen en la toma de posición dentro del campo y serán también objeto de análisis. La familia Toaquiza, por ejemplo, vio aumentar significativamente su patrimonio hacia 1979 mediante la venta de sus obras a instituciones y coleccionistas, reforzando su estatus y causando recelo entre otros habitantes de Tigua por su éxito económico.

Este auge económico llevó a la familia Toaquiza a adoptar una actitud de control y exclusividad de la práctica artística. Esta postura generó tensiones y un ambiente de monopolio hacia principios de los ochenta. Los Toaquiza implementaron tácticas para asegurar su posición dominante, incluso a través de métodos que recordaban las dinámicas de poder tradicionales del sistema hacendario.

La familia Toaquiza no dejaba pintar a ningún otro miembro de la comunidad. Si había de pronto otra familia que estaba pintando, ellos se enteraban e iban en la noche con linternas y totalmente les quitaban las pinturas, les rompían los cuadros [...]. Es decir, no podía nadie pintar, a menos que vayan y pidan el favor a los Toaquiza para que les permitan pintar. De cierta manera tenían que pagarlo para empezar con la pintura de Tigua y esta manera de pagarlo era: llevándole comida y trabajando en sus tierras por varios días o algo así. (Anónimo, comunicación personal, grupo de discusión con pintores de Tigua, 31 de julio de 2010, Cutuglagua).

Sin embargo, la difusión de ideas sobre derechos e igualdad, impulsadas por la reforma agraria y la llegada de organizaciones como la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI)5, incentivó a otros habitantes a desafiar el monopolio de esta familia. Esto evidenció una creciente competencia por acceder al capital económico que la pintura representaba, marcando un cambio significativo en la comunidad.

Pero un día me enteré de que todos los seres humanos tenemos derechos y libertad de soñar muy libremente cualquier actividad para un mejor desarrollo del país donde vivimos. Con todos los inconvenientes, un día tuve el valor de pintar para tener una fuente de trabajo en la propia comunidad y para ya no tener que migrar a las ciudades lejanas en busca de trabajos. (Historia del pintor de nacionalidad kichwa: Juan Francisco Ugsha Ilaquichi, escrito por el mismo pintor (Ugsha, 1992–2001).

La migración a Quito en la década de los ochenta se convirtió en otro factor determinante. La ciudad ofrecía nuevas oportunidades para la comercialización de las pinturas, lo que atrajo a un número creciente de artistas. En las décadas de los ochenta y noventa, se dio un incremento espectacular en el número de pintores: “En la década de los setenta había una decena de pintores y pasadas dos décadas se formaron 10 asociaciones de arte de Tigua diferentes que representaban a más de 300 miembros” (Colleredo-Mansfield, 2003, p. 281. Traducción propia).

Este auge propició la formación de una red cada vez más densa de productores, intermediarios y comerciantes. La competencia creciente entre estos actores impulsó una evolución técnica y estilística dentro del campo, evidenciándose una distinción progresiva entre la vertiente artesanal y la artística y una sofisticación en las estrategias de venta y posicionamiento. No obstante, la dolarización de la economía ecuatoriana en el año 2000 y la caída en la demanda afectaron negativamente al sector. Muchas personas con menor acceso a capital económico vieron reducidas sus posibilidades de continuar en la práctica artística, lo que reveló la vulnerabilidad estructural de amplios sectores del campo pictórico frente a los vaivenes de la economía nacional.

3.2. Capital social

El capital social es el atributo formado por “la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos” (Bourdieu, 2000, p. 148). Los integrantes incluyen tanto a individuos directamente involucrados en el ámbito pictórico como a personas de otros sectores que puedan impactar en su evolución.

La familia Toaquiza, utilizando su capital social, logró construir una red de parentesco y compadrazgo que le permitió ejercer un poder significativo dentro de la comunidad artística de Tigua. Esta red desarrolló un complejo sistema de favores y relaciones, una intrincada trama de estrategias e intercambios de capitales, y se extendió a través de la inclusión de individuos cercanos como José Cuyo Vega, Pascual Ugsha y Francisco Ugsha Toaquiza, quienes se iniciaron en la pintura al beneficiarse de sus lazos de parentesco con los Toaquiza.

Investigaciones adicionales (Colvin, 2004 y Colloredo-Mansfield, 2003) resaltan la importancia del sistema de compadrazgo en la reproducción del poder dentro de la comunidad de Tigua, especialmente entre quienes actúan como intermediarios y comerciantes de cuadros, ejerciendo así un control y seguridad mutuos. Algunas de estas personas, las más exitosas en la intermediación, se han convertido en compadres de más de veinticinco familias diferentes (Colloredo-Mansfield, 2003), consolidando a través de estos lazos de parentesco una relación de dominación e influencia, pero también, se considera que han brindado seguridad a las familias dedicadas a la pintura6.

Finalmente, las interacciones entre quienes pintan en Tigua y el grupo de actores externos (galeristas, turistas o agentes del desarrollo, entre otros) han tenido un impacto significativo en la comunidad. Si bien han facilitado nuevas oportunidades, también han aumentado desigualdades internas al concentrar beneficios en determinados sectores. Estas dinámicas evidencian los efectos complejos del capital social en Tigua, generando, por un lado, posibilidades de crecimiento y por otro, desafíos en términos de equidad y acceso a recursos.

3.3. Capital político

El capital político se relaciona con el estatus político de una persona o grupo dentro del ámbito social. En este contexto específico, se analiza la manera en que la introducción de un recurso pictórico en un campo determinado, además de alterar la ordenación de las relaciones sociales de dicho campo, puede afectar el capital político, y a la inversa.

Esta región experimentó un fascinante proceso de articulación política desde la implementación de la reforma agraria (1964 y 1973). Este proceso mostró una conexión profunda entre la política y la pintura, vínculo que persiste hasta la actualidad. En Tigua, numerosas personas con liderazgo político han sido también artistas y en tiempos recientes, algunas han asumido importantes cargos políticos.

Mayra Ribadeneira de Casares (1990) subraya la importancia de la pintura de Tigua en el ámbito del reconocimiento político, señalando que: “Ellos pintaron muchísimo sobre temas del levantamiento [se refiere a la gran movilización indígena de 1990, que paralizó al país durante 15 días]. Así que también usaron su pintura para la situación política, pusieron en alto su deseo de ser reconocidos como líderes o como partido político” (Mayra Ribadeneira, comunicación personal, 8 de septiembre de 2015, Quito). La pintura se convirtió en un elemento clave para la legitimación política, mientras que, de forma recíproca, el capital político jugó un rol esencial en el aumento del reconocimiento de los pintores y en su establecimiento dentro de la jerarquía del campo artístico.

Francisco Chugchilán Ugsha comenzó a pintar a finales de los años ochenta. Aunque dejó esta actividad tras migrar a Quito, reconoce que la pintura le otorgó visibilidad y favoreció su proyección como líder, especialmente en el marco de los levantamientos indígenas de 1990 y 1994, donde tuvo un papel destacado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Según su testimonio, la práctica pictórica ha sido también una vía de acceso al espacio político para otras personas en Tigua: “El compañero [Alfredo] Toaquiza ahora es concejal de Avanza, y por la pintura algunos compañeros [...] fueron comisarios, tenientes políticos. A mí me ofrecieron varios cargos: teniente político de Guangaje, concejal de Quito, consejero provincial de Pichincha y hasta candidato a diputado, pero no acepté” (Francisco Chugchilán Ugsha, comunicación personal, 6 de agosto de 2014).

3.4. Capital simbólico

El capital simbólico, vinculado al prestigio y al reconocimiento artístico, desempeña un papel fundamental en el campo pictórico de Tigua. Su acumulación depende del acceso a otros tipos de capital (económico, social o político) y responde a un proceso progresivo donde pequeñas acciones o atributos pueden elevar o disminuir el estatus de quienes participan en este campo.

Una característica distintiva en este contexto es la estrecha relación entre el capital simbólico y la idea de ‘autenticidad indígena’, que opera como un sello de legitimidad y funciona, en muchos casos, como una ‘denominación de origen’. Ser reconocido como pintor de Tigua otorga un valor que supera la firma individual, posicionando la obra dentro de una tradición colectiva y culturalmente significativa. No obstante, este prestigio compartido encubre una distribución desigual del reconocimiento, concentrado en unos pocos actores. Como señala Colloredo-Mansfield, “los ganadores se lo llevan todo” (1999, p. 141), reflejando así una jerarquización interna marcada por desigualdades de acceso a circuitos de consagración artística.

El capital simbólico asociado a la pintura de Tigua se vio fortalecido a partir de los cambios en la percepción de la identidad indígena a nivel nacional, especialmente durante las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI. La inclusión de obras en espacios expositivos de prestigio evidenció una transformación en el modo en que se valoraba la producción artística indígena, ahora reconocida además de como manifestación cultural, como expresión legítima dentro del campo artístico nacional.

En este contexto, la identidad indígena adquirió un papel estratégico en el posicionamiento comercial de las obras. Según Muratorio (1999, 2014), la representación de lo ‘natural’, ‘primitivo’, ‘auténtico’ y ‘misterioso’ respondió a una demanda externa que favoreció la venta de estas piezas. Un joven artista de Tigua, hoy migrante en Quito, expresa críticamente esta dinámica: “Es un teatro. Cuando tú te encuentras con un artista, un pintor de Tigua en este caso y le preguntas ‘¿realmente usted vive esta vida?’ Él te va a decir que sí, pero realmente no lo hace. Entonces, creo que es una manera de darle más valor a la pintura de Tigua” (Anónimo, comunicación personal, 29 de junio de 2010).

Las transformaciones políticas ocurridas en Ecuador durante los años ochenta y noventa, enmarcadas en lo que Bretón (2009) denomina “deriva identitaria del movimiento indígena”, se inscribieron en un contexto de multiculturalismo neoliberal7 que convirtió la alteridad cultural en una estrategia discursiva ampliamente aceptada por diversos sectores. Este giro impulsó la visibilización del imaginario andino en el ámbito artístico y turístico, lo cual favoreció la circulación simbólica y comercial de las obras de Tigua.

Las relaciones entre artistas y agentes externos (comisarios, coleccionistas o promotores culturales) jugaron un papel clave en este proceso. Exposiciones nacionales e internacionales, como la celebrada en el Palacio Nacional de Quito en 2001, consolidaron la pintura de Tigua como expresión representativa de la cultura indígena serrana. Como señala Radcliffe (1999), estas dinámicas contribuyeron a integrar a los pueblos indígenas en la “comunidad nacional imaginada”, aunque no sin generar tensiones en torno a la persistencia de relaciones de subordinación simbólica. Asimismo, instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (Colvin, 1994), el Museo de Antropología Phoebe A. Hearst (Berkeley) o la Delegación de la UNESCO en París (Colvin, 1997), contribuyeron al fortalecimiento del capital simbólico de artistas de Tigua al incluir sus obras en circuitos expositivos globales.

3.5. Jerarquías internas y estructuras de acceso en el campo pictórico

En el campo pictórico de Tigua se identifican diversos estratos sociales, definidos por el acceso y distribución del capital económico, político, social y simbólico. Estas jerarquías han sido creadas por disputas internas y estrategias de posicionamiento desde los orígenes de la pintura hasta la actualidad. Si bien existe cierta movilidad entre grupos, se mantienen mecanismos de control que regulan el ingreso y permanencia en los niveles más altos. En la cúspide se encuentra el grupo liderado por la familia Toaquiza, especialmente por los parientes directos de Julio Toaquiza. Este núcleo ha acumulado un capital simbólico considerable, consolidando una red de contactos a nivel nacional e internacional que les ha permitido participar en múltiples exposiciones y fortalecer su reputación como pioneros. Su influencia política y su estabilidad económica les aseguran una posición destacada (ver Figura 3).

Figura 3: Galería de Julio Toaquiza, sector Turupata, Tigua (2015).

Fuente: Propia.

El segundo grupo está compuesto por intermediarios y distribuidores de arte, cuya prosperidad se basa en la reventa de obras. Inicialmente fueron también productores, pero optaron por comercializar trabajos ajenos, estableciéndose principalmente en ciudades como Quito u Otavalo. Han contribuido a asociar la pintura de Tigua con el turismo y la artesanía, fomentando una visión más comercial que artística.

El tercer grupo incluye tanto a quienes dependen de la pintura como fuente principal de ingresos como a quienes la practican de forma complementaria. El primer subgrupo reúne a artistas consolidados y jóvenes que intentan profesionalizarse, aunque enfrentan dificultades económicas que los empujan hacia el circuito artesanal. El segundo, está conformado por personas que alternan la pintura con actividades como la agricultura o la construcción, y que suelen vender sus obras en canales mayoristas sin contar con espacios propios.

El cuarto grupo, en expansión en los últimos años, agrupa a personas que abandonaron la pintura para dedicarse a oficios más estables. Muchas de ellas migraron a centros urbanos como Quito, donde inicialmente intentaron comercializar su arte. Aunque en su mayoría enfrentan condiciones laborales precarias, un segmento logró mejorar su situación económica gracias a ingresos obtenidos previamente por su actividad artística.

Conclusiones

El estudio del fenómeno artístico desarrollado en las comunidades indígenas de Tigua, permite observar un cambio paradigmático en las esferas socioeconómicas y políticas de este territorio andino. A lo largo de cuatro décadas, la pintura de Tigua se ha consolidado como un catalizador de transformación, redefiniendo la identidad cultural y alterando significativamente la estructura social y económica de la comunidad. Este proceso se inscribe en una historia marcada por la opresión colonial y postcolonial, donde las comunidades de Tigua, previamente sumidas en condiciones de vulnerabilidad y marginación, encontraron en la pintura una vía de afirmación cultural y una estrategia de subsistencia económica.

Lejos de aspirar a una generalización, la transformación en Tigua desde la implementación de la reforma agraria hasta la actualidad ofrece un ejemplo concreto de cómo el arte puede influir en el tejido social, económico y político de una comunidad. A lo largo de este estudio se ha analizado cómo la pintura ha reconfigurado la interacción entre el campo de poder y la estructura interna de las comunidades de Tigua, modificando las jerarquías sociales y generando nuevas dinámicas de diferenciación.

El surgimiento de la pintura ha modificado la estructura de poder en la región, estableciendo un nuevo orden social donde el acceso y la acumulación de capital económico, social, político y simbólico ha sido determinado por la posición ante el recurso pictórico. Esta redistribución de recursos ha generado beneficios significativos, pero también desafíos y tensiones. Por un lado, el capital económico derivado de la venta de arte ha mejorado las condiciones de vida de ciertos artistas; por otro, ha profundizado desigualdades, marcando una brecha entre quienes han logrado éxito comercial y quienes han quedado al margen.

El análisis del capital social ha revelado la coexistencia de redes de apoyo con mecanismos de exclusión y nepotismo, restringiendo el acceso a oportunidades y reconocimiento a determinados grupos. En términos de capital político, si bien la pintura ha servido como plataforma para influir en agendas políticas, también ha sido objeto de críticas por su posible instrumentalización y por la politización de la identidad cultural con fines particulares. Finalmente, en cuanto al capital simbólico, el estudio ha puesto en evidencia cómo la pintura de Tigua ha sido un espacio de negociación en la construcción de la identidad indígena, afectado por estrategias políticas y de mercado.

En conclusión, este estudio revela que la pintura de Tigua es mucho más que un producto artístico, es un espejo de la evolución social, un testimonio de la lucha por la autodeterminación y por la supervivencia económica y un punto de partida para repensar la identidad indígena contemporánea. Como estudio de caso, permite reflexionar sobre las formas en que el arte puede constituirse en recurso estructurador en contextos rurales posagrarios, al tiempo que invita a considerar cómo interaccionan fuerzas endógenas y exógenas en su proceso de gestación, y cómo cultura, economía y política se entrelazan en una experiencia situada y compleja.

Referencias bibliográficas

Alvear, E. y Alajo, M. (1997). Pintura indígena de Cotopaxi “Tigua” [Tesis de grado no publicada]. Universidad Central del Ecuador, Facultad de Artes.

Assies, W. (2000). Indigenous peoples and reform of the state in Latin America. En W. Assies (Ed.), The challenge of diversity: Indigenous peoples and reform of the state in Latin America (pp. 3–21). Ámsterdam: Thela Thesis. https://doi.org/10.1515/9781782382935-020

Bonaldi, F. (2010). Entre dos culturas: Los pintores andinos de Tigua. Abya-Yala.

Bourdieu, P. (2000). Poder, derecho y clases sociales. Desclée de Brouwer.

Bourdieu, P. (2001). L’objectivation participante. Actes de la recherche en sciences sociales, 150, 43–58. https://doi.org/10.3917/arss.150.0043

Bourdieu, P. (2011). Las reglas del arte: Génesis y estructura del campo literario. Anagrama.

Bretón, V. (2009). La deriva identitaria del movimiento indígena en los Andes ecuatorianos o los límites de la etnofagia. En J. Proaño y C. Figueroa (Eds.), Repensando los movimientos indígenas (pp. 60–121). Ministerio de Cultura del Ecuador.

Bretón, V. (2022). Indianidad evanescente en los Andes de Ecuador. FLACSO Ecuador.

Carvalho-Neto, P. (1970a). Antología del folklore ecuatoriano. Núcleo de Azua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Carvalho-Neto, P. (1970b). El simbolismo religioso del folklore ecuatoriano. Revista Folklore Ecuatoriano, 1, 9–24. Casa de la Cultura Ecuatoriana. https://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/2185

Colloredo-Mansfeld, R. (1999). The native leisure class: consumption and cultural creativity in the Andes. Chicago: University of Chicago Press.

Colloredo-Mansfeld, R. (2003). Tigua migrant communities and the possibilities for autonomy among urban indigenas. En N. Whitten (Ed.), Millennial Ecuador: Critical essays on cultural transformations and social dynamics (pp. 275–302). University of Iowa Press.

Colvin, J. (1994). Pintores de Tigua [Catálogo de exposición]. Organización de los Estados Americanos (OEA).

Colvin, J. (1997). Les Peintres de Tigua: L’art indigène de l’Équateur [Catálogo de exposición]. París: Delegación de la UNESCO.

Colvin, J. (2004). Arte de Tigua: Una reflexión de la cultura indígena en Ecuador. Abya-Yala.

Costales, A. y Costales, P. (1976). Estudio socio económico Zumbahua–Guangaje [Informe]. Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía.

Díaz-Polanco, H. (2006). Elogio de la diversidad: globalización, multiculturalismo y etnofagia. México D. F.: Siglo XXI Editores.

Díaz-Polanco, H. (2015). El jardín de las identidades: La comunidad y el poder. Ciudad de México: Grupo Editor. (Biblioteca Héctor Díaz-Polanco).

Ferraro, E. (2004). Reciprocidad, don y deuda: Relaciones y formas de intercambio en los Andes ecuatorianos: La comunidad de Pesillo. FLACSO Ecuador / Abya-Yala.

Fisch, O. (1985). El folklore que yo viví / The folklore through my eyes. Centro Interamericano de Artesanía y Artes Populares.

Gascón, J. (2005). Compadrazgo y cambio en el Altiplano peruano. Revista Española de Antropología Americana, 35(1), 191–206. https://doi.org/10.5209/rev_REAA.2005.v35.20116

Guerrero, A. (1991). De la economía a las mentalidades: Cambio social y conflicto agrario en el Ecuador. El Conejo, 9, 9–76.

Hale, C. R. (2002). Does multiculturalism menace? Governance, cultural rights and the politics of identity in Guatemala. Journal of Latin American Studies, 34(3), 485–524. https://doi.org/10.1017/S0022216X02006521

Martínez Novo, C. (2006). Who defines indigenous?: identities, development, intellectuals, and the State in Northern Mexico. New Brunswick: Rutgers University Press.

Martínez Novo, C. (2009). Repensando el multiculturalismo: el impacto de las políticas culturales en los pueblos indígenas de América Latina. Quito: FLACSO.

Muratorio, B. (1999). Imágenes e imaginarios del arte popular: El caso de las pinturas de Tigua [Tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO Ecuador]. Repositorio FLACSO. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/3212

Muratorio, B. (2014). Etnografía e historia visual de una etnicidad emergente: El caso de las pinturas de Tigua. En E. Kingman y B. Muratorio (Eds.), Los trajines callejeros: Memoria y vida cotidiana, Quito, siglos XIX–XX (pp. 149–182). FLACSO.

Nishizaki, E. (s.f.). Investigación práctica de la pintura de Tigua [Trabajo de campo inédito]. Instituto Andino de Artes Populares.

Radcliffe, S. (1999). Rehaciendo la nación: Lugar, identidad y política en América Latina. Abya-Yala.

Ribadeneira de Casares, M. (1990). Tigua: Arte primitivista ecuatoriano. Centro de Arte Excedra.

Toaquiza, J. (2007). Juliupak muskuykuna (Los sueños de Julio). Kuri Ashpa.

Ugsha, F. (1992–2001). Historia del pintor de nacionalidad kichwa: Juan Francisco Ugsha Ilaquichi. Manuscrito inédito.

BIO

Laura Soto Gutiérrez  es doctora cum laude por la Universidad de Lleida (2017). Licenciada en Bellas Artes (UCM) y en Humanidades (UAH), Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional (UDL), es actualmente Personal Docente e Investigador en la Universidad Rey Juan Carlos, donde compagina la docencia con su actividad artística y académica. Ha impartido también clases en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Antonio de Nebrija y la Universidad de Lleida.

es doctora cum laude por la Universidad de Lleida (2017). Licenciada en Bellas Artes (UCM) y en Humanidades (UAH), Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional (UDL), es actualmente Personal Docente e Investigador en la Universidad Rey Juan Carlos, donde compagina la docencia con su actividad artística y académica. Ha impartido también clases en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Antonio de Nebrija y la Universidad de Lleida.

Ha formado parte de los grupos de investigación Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC) y Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Desarrollo y Multiculturalidad (GIEDEM). Ha sido en varias ocasiones investigadora visitante en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Ecuador). Sus trabajos han sido presentados en congresos académicos y publicados en revistas científicas y capítulos de libro. Como artista, ha participado en exposiciones individuales y colectivas desde 2005, y ha ejercido como comisaria en proyectos expositivos centrados en la formación artística y la creación contemporánea. laura.soto@urjc.es

_______________________________

1 La región de Tigua se ubica en los Andes centrales ecuatorianos, en el extremo occidental del Callejón Interandino. Administrativamente esta área forma parte de las parroquias de Guangaje y Zumbahua, integradas en el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Actualmente Tigua está formada por quince comunidades: Calerapamba, Casa Quemada, Chami Cooperativa, Chimbacucho, Wairapungo, Quilota, Niño Loma, Paktapungo, Rumichaca, Sunirrumi, Tigua Centro, Ugshaloma Chico, Ugshaloma Grande, Yawartoa y Yatapungo. En todas ellas se desarrolló en menor o mayor medida la actividad pictórica entre las décadas de los 80 y 2000.

2 Este giro institucional en la valoración del arte popular estuvo vinculado al impulso de actores como la coleccionista Olga Fisch y el antropólogo Paulo de Carvalho-Neto, quien fundó en 1961 el Instituto Ecuatoriano de Folklore desde la Casa de la Cultura. Ambos desempeñaron un papel clave en la revalorización selectiva de ciertas expresiones materiales indígenas — como textiles, cerámicas o instrumentos— en clave de autenticidad cultural, aunque en un contexto aún marcado por profundas desigualdades estructurales (Carvalho-Neto, 1970a, 1970b; Fisch, 1985).

3 De forma generalizada se ha extendido la versión de que Julio Toaquiza fue el promotor de la pintura y que comenzó a finales de la década de los setenta. Este protagonismo en defendido por el mismo Julio en su publicación (Toaquiza, 2007). Sin embargo, existen otras versiones que atribuyen el origen de esta tradición a su hermano Alberto Toaquiza: Bonaldi (2010), Alvear y Alajo (1997) y Nishizaki (s.f.).

4 Es usado generalmente el masculino genérico porque la mayoría de quienes elaboran este tipo de pintura son hombres. Sin embargo, desde los primeros años muchas mujeres participaron activamente en la producción, aunque su trabajo fue invisibilizado y firmado por hombres. En la última década, más mujeres firman sus cuadros y desempeñan un papel clave en la comercialización. Este aspecto, tratado por Alvear y Alajo (1997), Colvin (2004), Colloredo-Mansfield (2003) y Muratorio (1999), merece una investigación específica.

5 Organización ecuatoriana fundada en 1944 para defender los derechos de los pueblos indígenas. Fue creada desde la órbita del Partido Comunista (PC) con la finalidad impulsar el sindicalismo entre la población indígeno-campesina serrana.

6 Sobre el sentido estratégico del compadrazgo en los Andes véase Guerrero (1991), Ferraro (2004), Gascón (2005).

7 Para examinar críticamente las dinámicas vinculadas al multiculturalismo neoliberal en América Latina —así como sus repercusiones en los movimientos indígenas y las políticas de desarrollo— pueden consultarse, entre otros, los estudios de Assies (2000), Bretón (2009, 2022), Díaz-Polanco (2006, 2015), Hale (2002) y Martínez Novo (2006, 2009).