MATERIALIDADES HABLANTES: DIÁLOGOS ENTRE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS ARCHIVÍSTICAS Y CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

SPEAKING MATERIALITIES: DIALOGUES BETWEEN ARTISTIC ARCHIVAL PRACTICES AND CONSERVATION-RESTORATION

Mireya Arenas Patiño

Universidad Complutense de Madrid

Arola Vall Bofill

Universidad Internacional de La Rioja

DOI: 10.33732/ASRI.6835

.........................................

Recibido: (10 04 2024)

Aceptado: (28 05 2025)

.........................................

Cómo citar este artículo

Arenas Patiño, M., Valls Bofill, A. (2025). Materialidades hablantes: diálogos entre prácticas artísticas archivísticas y conservación-restauración. ASRI. Arte y Sociedad. Revista de investigación en Arte y Humanidades Digitales, (27), e6835. Recuperado a partir de http://doi.org/10.33732/ASRI.6835

Resumen

Este trabajo reflexiona sobre la memoria que hay en la materialidad de la imagen entablando un diálogo entre la conservación-restauración y aquellas prácticas artísticas contemporáneas que se fundamentan en el uso de imágenes fotográficas vinculadas al archivo. Ambas disciplinas configuran un escenario que nos permite entender el giro historiográfico como cambio de paradigma en la figura del artista quien, adoptando el modus operandi del historiador y del conservador, interviene en el archivo fotográfico incorporando estrategias que colindan con el código deontológico de la conservación-restauración. La intersección entre las prácticas artísticas archivísticas y la conservación desvelan la presencia de un criterio común que se ha forjado y transcurrido en paralelo: el respeto hacia las adiciones del tiempo y de la historia en la materialidad de la imagen fotográfica, el cual conduce hacia la reivindicación de sus capacidades discursivas y narrativas. Este cruce de miradas no sólo pone en valor la conservación preventiva de las obras fotográficas, sino que además genera un espacio de diálogo con aquellos artistas contemporáneos que erigen narrativas contrahegemónicas recuperando aquellas capas tradicionalmente denostadas de la imagen fotográfica, como las huellas y las marcas indiciales que han modificado su soporte y en consecuencia también su estética final.

Palabras clave

Conservación-restauración, historia, memoria, archivo, arte contemporáneo, fotografía.

Abstract

This work reflects on the memory embedded in the materiality of the image by establishing a dialogue between conservation-restoration and contemporary artistic practices that are based on the use of photographic archival images. Both disciplines create a scenario that allows us to understand the historiographical turn as a paradigm shift in the role of the artist who, adopting the modus operandi of the historian and the curator, intervenes in the photographic archive using strategies that border on the deontological code of conservation-restoration. The intersection between archival artistic practices and conservation reveals the presence of a common criterion that has been forged and developed in parallel: the preservation of the additions of time and history in the materiality of the photographic image, which leads to the recognition of its discursive and narrative capacities. This convergence of perspectives not only emphasizes the preventive conservation of photographic works but also creates a space for dialogue with contemporary artists who construct counter-hegemonic narratives by recovering traditionally denigrated layers of the photographic image, such as the traces and indexical marks that have altered its support. and, consequently, its final aesthetic.

Keywords

Conservation-restoration, history, memory, archive, contemporary art, photograph.

Introducción. Una propuesta de intersección entre la conservación-restauración de fotografía y las prácticas artísticas archivísticas contemporáneas

El desarrollo de una mirada transversal que entrecruce los postulados de la conservación-restauración del ámbito fotográfico y las estrategias artísticas contemporáneas que trabajan a partir de archivos fotográficos permite constatar las relaciones de vecindad que en algunas ocasiones pueden detectarse entre dos ámbitos que suelen concebirse de forma autónoma y separada.

Tanto en el contexto de la conservación-restauración fotográfica como de la práctica artística la fotografía y el archivo fotográfico son entendidos como conectores de sentido esenciales para el estudio de la configuración de memorias (Barrios, 2013). En el territorio de la conservación-restauración el código deontológico para la conservación del patrimonio fotográfico apunta hacia el respeto por las condiciones materiales de la fotografía como superficie «hablante» que trasciende la representación atrapada en la imagen.

En el campo de las prácticas artísticas fotográficas podemos detectar -en torno al advenimiento del siglo XXI- un conjunto de obras que redireccionan el interés por la imagen fotográfica hacia la huella dejada por el paso del tiempo y las marcas indiciales. Estas más allá de la representación visual, son capaces de construir otro tipo de narrativa histórica. Una narrativa que emerge de los daños sufridos por las fotografías y que será reivindicada por algunos artistas a través de estrategias que, de alguna forma, se suman a aquellas propias del campo de la conservación.

Esta concepción de la fotografía -en su cruce con el archivo- en tanto que herramienta de producción de contramemoria puede ser observada en el trabajo de artistas como Rosângela Rennó quien, en su obra 2005-510117385-5, pone el foco en el deterioro y en la potencial desaparición de la imagen como puntos de partida desde los que subrayar la fragilidad del archivo. Una fragilidad que atraviesa la labor de conservadores-restauradores, quienes ponen también en valor la vulnerabilidad de aquellas imágenes que, conformadas por una enorme variedad de materiales, forman parte de extensas colecciones.

En el mismo sentido, la obra del artista Akram Zaatari pone el acento en aquellos procesos que permiten visibilizar el estado cambiante y vivo de aquellas imágenes fotográficas que han formado parte de archivos personales y estudios profesionales. Su trabajo evidencia el potencial de erigir narrativas históricas fundamentadas ya no en aquello representado en la imagen, sino en la capacidad discursiva de los rastros que el paso del tiempo ha dejado en su dimensión material.

De esta manera, analizar el cruce de caminos entre las premisas que rigen el trabajo de conservación-restauración y aquellas prácticas artísticas que ponen el foco en la materialidad de la fotografía puede contribuir a establecer puentes que permitan una mejor comprensión de dos territorios que entendemos como colindantes.

Objetivos

El objetivo principal de esta publicación es reflexionar sobre el diálogo que entabla la labor de conservación-restauración con diversas prácticas artísticas contemporáneas centradas en el archivo fotográfico desde su vertiente discursiva. A su vez, como objetivos específicos, se plantea analizar cómo la fragilidad material de la imagen influye en la preservación de la memoria; explorar el potencial narrativo que emerge del deterioro de las imágenes históricas; reorientar la interpretación de la imagen hacia su materialidad, priorizándola sobre su dimensión figurativa; y concebir la conservación como una estrategia de preservación de las narrativas históricas subalternas.

Metodología

El enfoque que sustenta este marco metodológico se refleja en el proceso de recopilación de datos, entendidos en esta investigación como prácticas artísticas que recurren a la recuperación de imágenes procedentes de archivos, las cuales se integran en una obra de arte. Para cerrar el campo de análisis y vincularlo con la disciplina de la conservación-restauración, se ha acotado esa búsqueda a obras que buscan evidenciar la relación existente entre la materialidad resultante de los procesos de conservación de las imágenes y su capacidad narrativa, para llevar a cabo posteriormente una comparativa entre distintos procesos de conservación-restauración que entablan similitud con dichas prácticas artísticas.

El conjunto representativo de ejemplos que evidencian la expansión y recurrencia de esta estrategia en el arte contemporáneo nos ha conducido a la elección de dos casos de estudio a los que aproximarnos de forma interpretativa y no condicionada por una búsqueda cuantitativa, ni por un análisis estadístico. Para ello se han consultado fuentes bibliográficas especializadas y se han definido algunas prácticas de conservación-restauración que convergen en la mención de diferentes tratamientos relacionados con la diversidad de materiales que conforman el patrimonio fotográfico. Todo ello ha proporcionado a esta fase de investigación preliminar un carácter híbrido, combinando el estudio bibliográfico con el trabajo de campo.

Resultados

1. Conservación-restauración. Un punto de partida desde el que mirar las prácticas artísticas contemporáneas

A lo largo de la historia podemos encontrar diferentes posturas sobre la conservación-restauración en relación con instancias tanto históricas como estéticas. Cada época y cada sociedad han valorado y preferido unos aspectos determinados para llevar a cabo operaciones en diferentes obras (Macarrón, 2008). Sin embargo, si nos centramos en el campo de la conservación-restauración del patrimonio fotográfico podemos apuntar que se trata de una ciencia relativamente reciente (Fuentes, 2012) en parte debido a que la fotografía es una disciplina que aún podemos considerar joven.

Los inicios de la conservación-restauración de fotografía los podemos situar en torno a finales de la década de los sesenta del siglo XX, momento en el que todavía no estaban sentadas las bases de dicha disciplina. No obstante, con el tiempo los tratamientos invasivos se redujeron y se evolucionó hacia una metodología de menor intervención debido principalmente a la mayor comprensión de la amplia diversidad de materiales que pueden llegar a conformar el amplio patrimonio fotográfico (Herrera, 2022).

Previamente, y a lo largo del siglo XX, diversas organizaciones internacionales desarrollaron códigos éticos que recogen principios, obligaciones y diversas pautas para llevar a cabo intervenciones éticamente correctas (Herrera, 2022). Algunos de esos criterios de intervención, que se sustentan en principios generales para la protección y la salvaguarda de la memoria histórica y de la identidad cultural, otorgando especial relevancia a la conservación preventiva, son aplicados y adoptados por la figura del conservador-restaurador de fotografía. La huella del transcurso del tiempo sobre la obra es un aspecto que se debe tener también en cuenta, pues tanto lo histórico como lo estético, deben fijar el límite del restablecimiento de la unidad potencial del bien (Brandi, 2002).

Con el tiempo, y ya entrado el siglo XXI, contamos con especificaciones y definiciones más concretas sobre la preservación de la obra fotográfica y a nivel nacional se define el código deontológico para la conservación del patrimonio fotográfico, inserto en el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico, en el cual se especifica cómo la fotografía “es considerada […] como un patrimonio específico y concreto, debido a sus valores históricos, creativos, artísticos, testimoniales y documentales” (Ministerio de cultura, 2016, p.125) y cómo su correcta salvaguarda debe atenerse a unos criterios mínimos de actuación de cara a su correcta conservación. En este sentido es importante destacar el artículo 4 en el cual se menciona el siguiente principio de actuación:

Cualquier acción sobre el patrimonio fotográfico está sujeta al principio de respeto de la integridad del original, ya sea física, conceptual, histórica, estética o de propiedad intelectual, tanto en su individualidad como en su conjunto como archivo o colección. (Ministerio de cultura, 2016, p.126)

A pesar de lo anterior, y en función de la problemática de conservación de la obra, paralelamente a las actuaciones de conservación preventiva, pueden ser necesarias intervenciones de conservación curativa y restauración, aplicadas en los casos más graves de deterioro que impliquen un riesgo de pérdida irremediable del bien. Para ello siempre es necesario llevar a cabo una investigación interdisciplinar mediante la cual se establecerán los criterios y la metodología de trabajo a seguir. Por regla general el principio de mínima intervención suele primar y, asumiendo también la degradación natural del paso del tiempo, deben rechazarse los tratamientos demasiado intervencionistas que puedan agredir la integridad de la obra (Ministerio de cultura, s.f.).

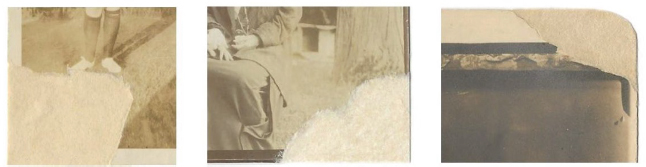

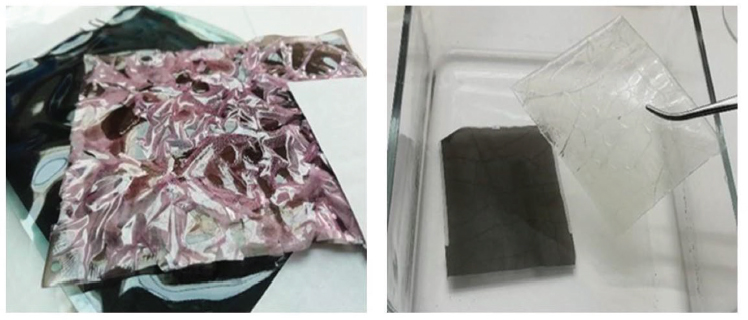

De esta forma, el objetivo principal de la labor de conservadores-restauradores debe orientarse hacia el propósito de intentar evitar que el deterioro de una obra prospere. Para alcanzar dicho objetivo puede ser necesario tener en cuenta acciones de restauración con el fin de consolidar y estabilizar la obra aplicándose para ello “productos y métodos que no alteren las propiedades fisicoquímicas de los materiales, ni la estética de la obra [y localizarse] sólo donde se precise” (Ministerio de cultura, s.f., p. 1). Pueden ser necesarias incluso acciones de reintegración, a las que solo se suele recurrir cuando es necesaria la estabilización del conjunto, dejando testigo de la intervención y utilizando materiales compatibles con los originales y fácilmente reversibles (Figura 1) (Herrera, 2022). Para ello es importante que se respete, no solo la estructura del bien, sino también su fisonomía y estética, con las naturales adiciones del tiempo que esta pueda presentar (Ministerio de cultura, s.f.).

Figura 1: Copias fotográficas de autores desconocidos intervenidas. Unión de desgarros e injertos de las zonas faltantes de soporte.

Fuente: Imágenes de la autora, 2024.

Por otra parte, las naturales adiciones del tiempo deben ser respetadas, pero también lo deben ser las adiciones de la propia historia de la obra como, por ejemplo, intervenciones o incluso -en algunas ocasiones- daños intencionados posteriores que puedan aportar más información sobre la misma. Un criterio que responde a la consideración de dichos daños como una parte intrínseca de la vida de la obra que es capaz, de la misma forma que las adiciones del tiempo, de ofrecer mayor comprensión sobre su biografía.

En general, gran parte de los procesos fotográficos presentan una tendencia a la degradación (Fuentes, 2012), con luz nacen y con luz —muchos de estos— mueren, partiendo de esta premisa los protocolos deben estar enfocados en la conservación y en alargar lo máximo posible la vida de los mismos para estar en condiciones de consolidar parte del pasado y de la historia, tanto del patrimonio en general como de las obras en particular, con la voluntad esencial de transmitirlas de generación en generación. Así, la identidad y la memoria del bien han devenido valores que no sólo rigen las prácticas de conservación-restauración, sino que han sido incorporadas también en el campo del arte contemporáneo. Un ejemplo de ello lo encontramos en las obras de la artista brasileña Rosângela Rennó y del artista libanés Akram Zaatari, quienes basan sus estrategias artísticas en la reivindicación de aquellas historias basadas en lo que el daño sufrido por una imagen fotográfica puede contarnos, en tanto que huella de su devenir histórico.

2. La historia material de la imagen fotográfica en las prácticas artísticas archivísticas contemporáneas

Desde la década de los años 90 del siglo XX —y con más énfasis desde principios del siglo XXI— han proliferado aquellas prácticas artísticas que, en el contexto del giro historiográfico, recuperan materiales de archivo para proponer una mirada al pasado que puede ser concebida a la luz de las Tesis sobre la Historia de Walter Benjamin (1939-1940). Un pasado entendido como un tiempo en activo que nos interpela, en el presente, a ser cepillado a contrapelo (tal y como apunta Benjamin) para rendir cuentas de aquellas historias no escritas o soterradas (Valls, 2022). Si ya en 2008 Okwui Enwezor propuso una lectura de estas prácticas entendidas como una suerte de “fiebre de archivo” —un concepto que podemos encontrar también en el libro homónimo de Jacques Derrida (1995)— este impulso archivístico (Foster, 2004) llega hasta nuestros días a través de una pluralidad de acercamientos al archivo, entendido tanto desde su dimensión institucional como desde su dimensión material.

Para analizar la forma en la que dichas prácticas abordan la imagen fotográfica resulta pertinente recuperar la diferenciación terminológica entre image y picture tal y como la entiende Mitchell (1996): mientras algunos artistas se concentran en aquello que la fotografía representa (la fotografía en tanto que image), otros ponen su foco de atención en su carácter matérico en tanto que picture, es decir, en su condición de things (Mitchell, 1996).

Este sería el caso de Rosângela Rennó y de Akram Zaatari cuyo trabajo puede ser entendido a la luz de las premisas de algunos de los códigos éticos que rigen los principios de conservación-restauración. Lejos de borrar la huella que las vicisitudes del paso del tiempo han dejado en la imagen fotográfica Rennó y Zaatari fundamentan algunas de sus obras en la visualización y amplificación de las heridas sufridas por fotografías cuya materialidad deviene, en sus manos, su principal capa narrativa.

En este sentido, los trabajos de Rennó y Zaatari proponen aceptar y amplificar aquellas condiciones materiales que pueden imposibilitar la apreciación de una fotografía (de una image), dejando su fisicidad como única superficie hablante. De esta forma, y como resultado de su práctica artística, emerge la noción de desaparición. Una condición que, sin embargo, abre un nuevo espacio discursivo para la imagen: si bien el sentido de ésta ya no se revela a través de una representación sometida a los códigos figurativos, ahora es capaz de instaurar narraciones históricas fundamentadas en las trazas físicas y matéricas de la imagen, construyendo relecturas del pasado tan legítimas como aquellas que se erigen desde lo figurativo (Valls, 2022).

A partir de las consideraciones anteriores, el análisis que proponemos busca enfatizar la objetualidad de la fotografía, concebida ahora como un cuerpo que reacciona al paso del tiempo y a los hechos históricos y cuya biografía ha conllevado la inscripción de un índex, tal y como está noción fue propuesta por Charles Sanders Peirce en 1895 (Peirce, 1960). Sin embargo, este índex operaría ahora no en función de la capacidad de la luz para dejar una huella causal en la superficie sensible, sino desde la conexión física que existe entre determinados hechos históricos y la impronta que éstos han dejado en la materialidad de la imagen. Poner en el centro la fisicidad de la imagen fotográfica no sólo permite entender la noción de índex desde otra perspectiva, sino también recuperar para la fotografía aquella existencia única que Benjamin había reservado a las obras de arte pictóricas en su ensayo referencial de 1935 La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica (Benjamin, 2003).

En este sentido, las prácticas artísticas que se inscriben en este ámbito hacen recaer la potencialidad del relato histórico ya no en la imagen, sino en las trazas que, a modo de índice, la propia historia ha dejado grabadas en el objeto, invitándonos a redescubrir la fotografía desde aquellas características que, habitualmente, han ocupado un lugar marginal en su ontología. Unas trazas que se hacen patentes en la obra 2005-510117385-5 de Rosângela Rennó, que toma en consideración la parte más denostada de la imagen fotográfica: su reverso, una cara normalmente desatendida en los procesos de lectura o interpretación de una fotografía (Figura 2).

Figura 2: Rosângela Rennó, 2005-510117385-5, 2008-2009. Libro de artista 51 láminas impresas con inyección de tinta sobre papel de algodón 300 gr, en caja de MDF, recubierta de cuero. 47 x 60 x 5 cm (libro cerrado), 44 x 58 cm, cada lámina.

Fuente: Vista de exposición ©Filipe Berndt.

Siguiendo el interés que, como un basso continuo, podemos detectar en la obra de Rennó —quien ha fundamentado su producción artística en las relaciones intrínsecas entre archivo, fotografía y memoria— la obra 2005-510117385-5 pone en evidencia los procesos de construcción y circulación de las imágenes, revisando su supeditación a los principios coloniales. El nombre de la obra hace referencia al número de identificación en el registro policial del robo de 946 objetos de la Fundação Biblioteca Nacional (FBN) de Brasil que tuvo lugar entre abril y julio de 2005 durante una huelga de trabajadores que condujo a la desaparición de 751 fotografías del Departamento de Iconografía. Unas imágenes que habían edificado la memoria y el imaginario en torno al patrimonio del Brasil del siglo XIX desde la perspectiva de las potencias europeas y sus colonias.

El carácter extremadamente meticuloso de este robo (los ladrones habían sustituido las imágenes robadas por otras fotografías) y los esfuerzos dirigidos a borrar la pertenencia de las imágenes al archivo (erradicando el sello de la biblioteca) conduce la obra de Rennó a un proceso de descubrimiento que transcurre paralelamente al del caso policial. En 2008, fecha que corresponde al año en que la artista escribió el texto de la obra, el caso seguía sin ser resuelto: los culpables no habían sido detenidos y sólo 101 de las fotografías robadas habían sido recuperadas. Su significativo deterioro se convierte en el punto de partida de un trabajo que busca subrayar la condición frágil del archivo en tanto que repositorio de la memoria colectiva: Rosângela Rennó muestra los reversos digitalizados e impresos de las 101 fotografías recuperadas en el orden en el que fueron incorporadas nuevamente al FBN.

Acompañando cada imagen, la artista registra, asimismo, su fecha y los datos de su recuperación y hace constar el nombre del fotógrafo y las descripciones textuales de lo que, en su momento, cada una de ellas representaba. Con esta estrategia intertextual Rennó entreteje evidencias y ausencias, así como tiempos históricos diversos que abarcan desde la captura de las imágenes hasta su desaparición y posterior recuperación.

Rennó propone así una reflexión sobre el rol del archivo en la conservación del patrimonio del país y la relación entre la producción de dicho archivo y las lógicas coloniales de finales del siglo XIX, reveladas a través de la autoría de las imágenes. De esta forma se crea un archivo incompleto y abierto, compuesto no por las imágenes en sí, sino por sus reversos mutilados y por sus anotaciones e imperfecciones. Un archivo que está más cargado de ausencias que de presencias, y en el que las imágenes que aún no contiene —y quizás nunca contenga— se suman a aquellas que están presentes, pero han sido invisibilizadas por la autora.

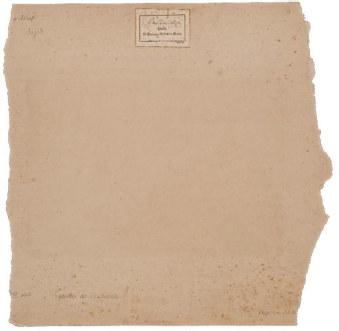

Un archivo, por tanto, de imágenes ausentes, que subvierte el concepto tradicional de índice fotográfico, entendido ahora como la huella del robo que se manifiesta en las alteraciones sufridas por cada fotografía (Valls, 2022). Desde el punto de vista de la conservación, la obra de Rennó nos permite recordar la importancia de los reversos y los soportes secundarios, y especialmente su capacidad para aportar —en la mayoría de los casos— información relevante sobre la obra (Figura 3). Un buen ejemplo de ello puede apreciarse en los dorsos no sólo de las copias fotográficas o tarjetas postales, sino también de las cartes de visite y las cartes cabinet, un espacio que —en estas últimas— se reservó en un principio para las dedicatorias, agradecimientos y fechas, pero que pronto “pasó a contener información que ha sido fuente primaria para la historia” (Sánchez, 2011, p. 137) (Figuras 4 y 5).

Figura 3: Rosângela Rennó, 2005-510117385-5, 2008-2009. Libro de artista 51 láminas impresas con inyección de tinta sobre papel de algodón 300 gr, en caja de MDF, recubierta de cuero 47 x 60 x 5 cm (libro cerrado), 44 x 58 cm, cada lámina.

Figuras 4 y 5: Reversos de copias fotográficas con dedicatorias, fechas y sellos. A la izquierda de autor desconocido, s.f. A la derecha Gastão Pereira, 1934.

Fuente: Imágenes de la autora, 2024.

En este mismo sentido, los reversos de las imágenes escaneadas por Rennó concentran la paradoja visual y conceptual de la pieza, ya que la dimensión visible de las imágenes reside ahora en su parte posterior. Sólo en aquellas fotografías en las que los ladrones arrancaron la base de cartón, mutilando el objeto para borrar los sellos que certificaban su pertenencia a la biblioteca, la fotografía conservada es tan fina que desde su reverso quedan insinuadas las formas de la imagen oculta (Figura 6).

Figura 6: Rosângela Rennó, 2005-510117385-5, 2008-2009. Libro de artista 51 láminas impresas con inyección de tinta sobre papel de algodón 300 gr, en caja de MDF, recubierta de cuero. 47 x 60 x 5 cm (libro cerrado), 44 x 58 cm, cada lámina.

Con esta intervención, la vulnerabilidad del archivo y la inestabilidad de la memoria devienen, en la obra de Rennó, una metáfora de la amnesia y el olvido. La ausencia de imágenes remite al robo y a la mutilación, revelando los límites de la fotografía como depositaria confiable de la memoria. De esta forma, el trabajo de la artista enlaza con las palabras de John Tagg (2005), quien afirma: “Las fotografías nunca son ‘prueba’ de la historia: ellas mismas son lo histórico” (p. 87). Un tipo de prueba que deviene también en eje conceptual de la obra de Akram Zaatari. Miembro fundador de la Arab Image Foundation (AIF), Zaatari forma parte de la generación de artistas libaneses que ha examinado los conflictos bélicos que han marcado la historia del Líbano y de Oriente Medio.

Fundada en 1997 en Beirut, la AIF se dedicó inicialmente al estudio de la fotografía y acabó atesorando un conjunto de 600 000 fotografías provenientes de países árabes. Los artistas fundadores, preocupados por la preservación de imágenes y la investigación de la función social de la fotografía, viajaron por ciudades de Siria, Líbano, Palestina, Iraq y Marruecos recopilando fotografías de álbumes familiares y buscando fotógrafos con estudios propios o, en su defecto, a sus herederos.

En torno a 2001 Zaatari decidió tratar las imágenes como artefactos arqueológicos, enfocándose en aquellas fotografías deterioradas que podían narrar la historia desde su propia fragilidad y destrucción. Así, el artista presta atención al error y al azar como factores que intervienen en la conservación de una imagen y en la aparición de nuevos discursos que dejan a un lado la representación visual para poner el foco en la objetualidad y la superficie de la fotografía (Valls, 2022).

A partir de lo anterior, Zaatari resalta las cualidades marginales de la imagen fotográfica —como la marca de la película, la categoría del papel, las especificidades de la placa de vidrio y el proceso de revelado— construyendo, desde esas dimensiones de la imagen fotográfica, contranarrativas que desafían el relato histórico oficial. Con ello, la obra de Zaatari adquiere una dimensión arqueológica que toma el archivo como medio y sujeto de estudio.

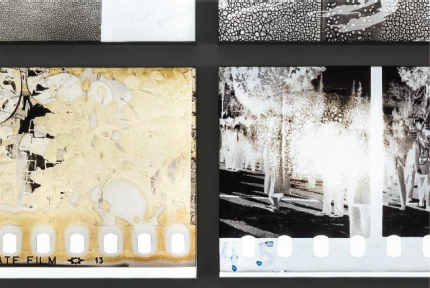

En su obra The Body of Film (Figura 7), el artista proyecta su interés por las marcas que las circunstancias históricas dejan en la materialidad de la película fotográfica. Esta pieza parte de las imágenes tomadas por el fotógrafo armenio Antranick Bakerdjian, quien documentó la guerra en mayo de 1948. Pero la guerra no solo alteró la carrera de Bakerdjian —quien dejó de fotografiar a su familia y amigos tras 1948—, sino también las precarias condiciones de su trabajo, pues tuvo que revelar las fotografías en situaciones adversas. Algunos de los negativos, recuperados por Zaatari, se desintegraron con el tiempo debido a un mal proceso de lavado. Zaatari se centró en estas condiciones, ampliando los negativos para destacar sus marcas y los detalles de su erosión, reflejo de las condiciones bélicas que afectaron tanto a la película como a su autor (Valls, 2022).

Figura 7: Akram Zaatari, The Body of Film, DuPont Nitrate, 2017 Vistas de sala de la exposición “Akram Zaatari. Contra la fotografía. Historia anotada de la Arab Image Foundation”, 07/04/2017 al 25/09/2017.

Fuente: Colección MACBA. Centro de Estudios y Documentación. Fondo Histórico MACBA. © De las fotografías: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona © De las obras: Akram Zaatari.

Con esta operación, Zaatari pone en primer plano la objetualidad de la película como testigo de la guerra, capaz de trascender la historia personal de Bakerdjian y reflejar el conflicto sufrido por la comunidad armenia. Así, la obra destaca cómo la materialidad de la película puede revelar no sólo imágenes, sino también las huellas de las condiciones históricas y personales bajo las cuales estas fueron creadas.

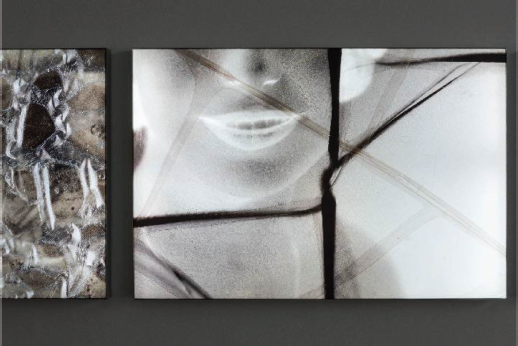

Por otra parte, en la obra Sculpting With Time (Figura 8) Zaatari refotografía, amplía y muestra en cajas de luz fragmentos de imágenes que se vuelven abstractas debido al reencuadre, que deja fuera de contexto los pocos rostros visibles. Al centrarse más en la pérdida de la referencialidad del sujeto fotografiado, el artista pone el acento en los efectos de la emulsión fotográfica que ha reaccionado a la humedad y a los cambios de temperatura, creando grietas y burbujas de aire. Este proceso de refotografiado rescata el carácter tridimensional que la emulsión deteriorada ha adquirido, presentándola como esculturas abstractas esculpidas por el tiempo, tal como sugiere el título de la obra.

Figura 8: Akram Zaatari, Sculpting With Time, 2017 Vistas de sala de la exposición “Akram Zaatari. Contra la fotografía. Historia anotada de la Arab Image Foundation”, 07/04/2017 al 25/09/2017.

Fuente: Colección MACBA. Centro de Estudios y Documentación. Fondo Histórico MACBA. © De las fotografías: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona. © De las obras: Akram Zaatari.

Desde el punto de vista de la conservación-restauración, la obra de Zaatari nos permite establecer un puente con el proceso del stripping (Figura 9), un método que consiste en desprender la capa de soporte de un negativo deteriorado de acetato o de nitrato de celulosa de la capa de emulsión a través de la disolución de las capas adhesivas y de protección mediante diversos baños químicos (Pavão, 2022).

Figura 9: Método de stripping llevado a cabo durante el curso de conservación y restauración de fotografía en Lupa-Luis Pavão Ida.

Fuente: Imágenes de la autora, 2022.

Este método invasivo está orientado a hacer legible la imagen en casos extremos, cuando el soporte material presenta un deterioro tal que impide la legibilidad de la obra. A la luz de este proceso propio del ámbito de la conservación-restauración, que se basa en una jerarquía que prioriza la recuperación de la imagen por encima del soporte, podríamos entender la obra de Zaatari como una operación que camina en sentido inverso: lo que se rescata del proceso no es la imagen, sino la propia superficie del negativo. Finalmente, la obra Against Photography permite cerrar este análisis con una propuesta radical que elimina por completo la representación figurativa de la imagen, sustituyéndola por una abstracción derivada del examen de su materialidad. Una abstracción capaz de narrar la historia de un objeto fotográfico que reacciona a su entorno (Figura 10). Para ello, Zaatari digitalizó —utilizando un escáner 3D empleado en arqueología— un conjunto de doce negativos de gelatina que habían sido dañados o alterados por condiciones ambientales inadecuadas. El escáner capturó el relieve de estas imágenes, que Zaatari transformó en grabados definidos por las grietas y hendiduras presentes en las superficies escaneadas.

Figura 10: Akram Zaatari, Against Photography, 2017 Vistas de sala de la exposición “Akram Zaatari. Contra la fotografía. Historia anotada de la Arab Image Foundation”, 07/04/2017 al 25/09/2017.

Fuente: Colección MACBA. Centro de Estudios y Documentación. Fondo Histórico MACBA. © De las fotografías: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona. © De las obras: Akram Zaatari.

Against Photography nos enfrenta a una especie de ceguera archivística, ya que estas imágenes no proporcionan el tipo de conocimiento que la representación fotográfica tradicional suele ofrecer. Sin embargo, esta obra nos enseña a interpretar un nuevo tipo de conocimiento: aquel que proviene de la existencia de la imagen como objeto (Valls, 2022).

Enlazando la estrategia utilizada por Zaatari con el ámbito de la conservación, la digitalización se emplea en este campo con otro propósito: minimizar la manipulación de los originales (Martínez y Muñoz, 2002). Más allá de la digitalización, encontramos también el uso de diversas técnicas de examen y análisis orientadas a identificar los materiales que componen la obra relacionados con el estudio de la materia (soporte—aglutinante—imagen), es decir, de la composición. Un ejemplo de ello es la fluorescencia UV, mediante la cual pueden analizarse las capas superficiales de la obra; la radiación de rayos X, que permite identificar materiales inorgánicos y detectar elementos químicos; o la espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier mediante la técnica de reflectancia total atenuada (FTIR-ATR), útil para identificar materiales orgánicos y obtener información sobre su composición, como diferentes tipos de emulsión o la naturaleza de los recubrimientos o barnices, entre otros. (Herrera, 2022).

El estudio científico mediante las técnicas indicadas se utiliza para analizar los distintos materiales que pueden llegar a formar parte de las obras y resulta además apropiado para comprender tanto su naturaleza como su comportamiento (McGlinchey et al., 2005). De esta manera, y de forma paralela a la manera en que Zaatari aplica el uso del escáner 3D para mostrar y analizar las alteraciones y el deterioro de la materia, en el ámbito de la conservación —además de la digitalización empleada para mostrar y hacer más accesible el patrimonio fotográfico al ciudadano— (Ministerio de cultura, 2021) estos métodos de análisis sirven no sólo para describir los materiales que conforman la obra, sino también para identificar algunos de sus deterioros y su afectación final al bien. Con ello, vemos un ejemplo más de prácticas colindantes que, aunque provenientes de distintos campos, convergen en la voluntad de analizar la materia fundacional de la imagen fotográfica.

Conclusiones

Si bien el ámbito de la conservación-restauración puede parecer, a priori, alejado de los procesos de conceptualización y producción del arte contemporáneo, sus esfuerzos por definir prácticas que valoren no solo la estética y la pureza de la imagen, sino también los rastros que el paso del tiempo ha dejado en ella, han ido en paralelo a algunas de las estrategias desarrolladas desde las prácticas artísticas vinculadas al giro historiográfico.

El equilibrio entre conservar la imagen como representación visual y atender a la historia y la memoria que acompañan su estado actual ha sido la base teórica de unas estrategias de conservación que también encuentran eco en el campo del arte. Así, a partir del advenimiento del siglo XXI, encontramos prácticas artísticas que ponen especial atención a la huella, resignificando la noción de índice fotográfico —entendido antes como la emanación de un referente—, y pensándola ahora como aquel daño sufrido por la imagen, capaz de construir otro tipo de memoria e historia. Así como en conservación algunos protocolos proponen respetar el deterioro de la imagen como testimonio de su trayectoria, el arte contemporáneo también ha adoptado esta lógica para abordar las narrativas contenidas en el archivo y hacer visibles esas alteraciones, para configurar otros relatos tradicionalmente denostados.

En este sentido, el análisis de las obras de Rosângela Rennó y Akram Zaatari, nos permite constatar la reconsideración no sólo del papel del archivo en la preservación de la memoria, sino de la propia noción de preservación y de conservación preventiva del mismo.

Este trabajo contribuye a exponer la reformulación del papel que adoptan algunos artistas que, a la luz de las estrategias presentes también en el campo de la conservación-restauración, lo sitúan en el cruce de caminos entre la conservación y la práctica artística. Al difuminarse las fronteras, este perfil contribuye a desdibujar los roles preestablecidos y nos orienta hacia una concepción del artista como conservador, y del conservador como alguien que puede trazar el rumbo de las prácticas artísticas venideras.

Finalmente, y a partir de este estudio preliminar, se abren nuevas líneas de investigación vinculadas a la posibilidad de localizar y analizar otros casos de estudio que, a su vez, permitan establecer nuevas conexiones con el campo de la conservación-restauración, enriqueciendo así las posibilidades de trabajo para aquellos artistas interesados en revelar las capas narrativas de la materialidad fotográfica.

Referencias bibliográficas

Barrios, C. (2013). Políticas de la mirada y la memoria en la captura y el archivo de fotografías. Discursos fotográficos, 9(15), 13-35. https://doi.org/10.5433/1984-7939.2013v9n15p13

Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Trad. Andrés WEIKERT. Itaca.

Brandi, C. (2002). Teoría de la restauración. Alianza Forma.

Derrida, J. (1995). Mal d’archive: une impression freudienne. Galilée.

Enwezor, O. (2008). Archive fever: Uses of the document in contemporary art. New York [etc.]: International center of photography, Steidl Publishers.

Foster, H. (2004). An archival impulse. October, 110, 3-22. https://www.jstor.org/stable/3397555

Fuentes, A. (2012). Conservación de archivos fotográficos. Documentos de trabajo. Madrid: Sedic Asociación Española de Documentación e Información. https://www.sedic.es/wp-content/uploads/2019/06/conservacion-arch.-fotograficos.pdf

Herrera, R. (2022). Conservación y restauración de fotografía. Síntesis.

Macarrón, A. (2008). Conservación del patrimonio cultural criterios y normativa. Síntesis.

Martínez, C., y Muñoz, J. (2002). Digitalización del patrimonio fotográfico e investigación: la metodología empleada para la reproducción digital de la colección de placas de vidrio de colodión húmedo, custodiada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales-Consejo Superior de Investigaciones Científicas-(MNCN-CSIC). https://hdl.handle.net/10016/8933

McGlinchey, C., Maines, C., y Christensen, M. (2005). Chemistry and analysis of coating materials. Coatings on photographs. Ed. C. McCabe. Washington, DC: American institute for conservation. (pp. 346-357).

Ministerio de cultura (s.f.). Decálogo de la restauración. Criterios de intervención en bienes muebles, 1-3. https://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/M0901-02-3-PDF1.pdf

Ministerio de cultura (2016). Plan nacional de conservación del patrimonio fotográfico. Madrid: Ministerio de educación, cultura y deporte. https://www.cultura.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:e97e9f56-5c1c-4192-96bf-3c02fbd6cad3/11-maquetado-patrimonio-fotografico.pdf

Ministerio de cultura (2021). Recomendaciones para proyectos de digitalización de patrimonio bibliográfico y fotografía histórica. Madrid: Ministerio de cultura y deporte. https://hdl.handle.net/10421/9200

Mitchell, W. J. (1996). What do pictures “really” Want? October, 77, 71-82. https://doi.org/10.2307/778960 https://www.jstor.org/stable/778960

Pavão, L. (2022). Conservação e restauro de fotografía. Lupa. LuisPavão Ida. Documento inédito.

Peirce, Ch. S. (1960). Collected papers of Charles Sanders Peirce. III. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sánchez, J. M. (2011). La puerta de atrás: Los dorsos de las cartes de visite. In Una imagen para la memoria: la carte de visite: colección de Pedro Antonio de Alarcón: [Exposición Fundación Lázaro Galdiano, del 30 de junio al 26 de septiembre de 2011]; [editor y coordinador, Juan Antonio Yeves Andrés (pp. 137-147). Fundación Lázaro Galdiano.

Tagg, J. (2005). El peso de la representación. Gustavo Gili.

Valls, A. (2022). Intersecciones entre prácticas artísticas contemporáneas, archivos fotográficos y educación: una propuesta de modelización para implementar en contextos de educación formal desde la perspectiva de la pedagogía crítica. Tesis doctoral, Universidad de Barcelona.

BIO

Mireya Arenas Patiño  es doctora (UCM). Licenciada en Bellas Artes con itinerario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales (UCM) y Máster en Conservación del Patrimonio Cultural (UCM) y en Formación del Profesorado (Universidad Antonio de Nebrija). Profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Bellas Artes. Miembro del equipo de investigación FotoART. Fotografía e imagen digital en la creación artística contemporánea. Desarrolla actividad docente en la universidad pública (UCM) y también ha desarrollado actividad docente en universidades privadas (UNIR y VIU) en titulaciones de Grado y Máster Universitario. Como restauradora profesional ha ejercido en el ámbito privado y ha participado en diversos proyectos de Conservación-Restauración. Sus actividades académicas y profesionales han seguido una línea de acción común en relación con el ámbito de la conservación y restauración de la obra fotográfica contemporánea participando en congresos nacionales e internacionales, dando lugar a diversas publicaciones en revistas científicas. mireya.arenas@ucm.es

es doctora (UCM). Licenciada en Bellas Artes con itinerario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales (UCM) y Máster en Conservación del Patrimonio Cultural (UCM) y en Formación del Profesorado (Universidad Antonio de Nebrija). Profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Bellas Artes. Miembro del equipo de investigación FotoART. Fotografía e imagen digital en la creación artística contemporánea. Desarrolla actividad docente en la universidad pública (UCM) y también ha desarrollado actividad docente en universidades privadas (UNIR y VIU) en titulaciones de Grado y Máster Universitario. Como restauradora profesional ha ejercido en el ámbito privado y ha participado en diversos proyectos de Conservación-Restauración. Sus actividades académicas y profesionales han seguido una línea de acción común en relación con el ámbito de la conservación y restauración de la obra fotográfica contemporánea participando en congresos nacionales e internacionales, dando lugar a diversas publicaciones en revistas científicas. mireya.arenas@ucm.es

Arola Valls Bofill  es doctora UB; licenciada en Bellas Artes con itinerario en Imagen (UB) y Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte (UB). Profesora asociada de la Universidad de Barcelona en la Facultad de Educación (UB). Miembro del equipo de investigación FotoART. Fotografía e imagen digital en la creación artística contemporánea. Desarrolla actividad docente en la universidad pública (UB) y en universidades privadas (UNIR y LCI) en titulaciones de Grado y Máster Universitario. Como comisaria ha realizado, entre otras, las exposiciones “Horizonte y límite. Visiones del paisaje” (CaixaForum Madrid y Barcelona, 2023-2024), “Imago Vocis. Eco de lo visible” (Centro del Carme de València, 2020) y “H(a)unting images. Anatomía de un disparo” (CaixaForum Barcelona, 2017). Es autora del libro “Mirar para ver. El lenguaje fotográfico” publicado por la Fundación MAPFRE (2024). Su labor como investigadora y docente se centra en las relaciones entre arte contemporáneo, fotografía y educación. arola.valls-externo@unir.net

es doctora UB; licenciada en Bellas Artes con itinerario en Imagen (UB) y Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte (UB). Profesora asociada de la Universidad de Barcelona en la Facultad de Educación (UB). Miembro del equipo de investigación FotoART. Fotografía e imagen digital en la creación artística contemporánea. Desarrolla actividad docente en la universidad pública (UB) y en universidades privadas (UNIR y LCI) en titulaciones de Grado y Máster Universitario. Como comisaria ha realizado, entre otras, las exposiciones “Horizonte y límite. Visiones del paisaje” (CaixaForum Madrid y Barcelona, 2023-2024), “Imago Vocis. Eco de lo visible” (Centro del Carme de València, 2020) y “H(a)unting images. Anatomía de un disparo” (CaixaForum Barcelona, 2017). Es autora del libro “Mirar para ver. El lenguaje fotográfico” publicado por la Fundación MAPFRE (2024). Su labor como investigadora y docente se centra en las relaciones entre arte contemporáneo, fotografía y educación. arola.valls-externo@unir.net